新加坡科学家研究的新型碳材料,通过改造石墨烯的晶格结构,展现出在癌症精准治疗领域的潜力。石墨由多层石墨烯堆叠而成,而石墨烯是单原子厚度的碳片,其碳原子以重复的六边形环排列。如今,若在这种碳片结构中加入碳原子构成的五边形、七边形和八边形,就能得到一种新型超薄碳材料 —— 这种材料有望提高质子治疗中所用亚原子粒子束的精度。

数十年来,碳材料超薄箔片一直用于质子治疗,其作用是将粒子过滤成高精度粒子束,以杀灭肿瘤。但这类箔片不仅制备耗时,且在制造过程中往往会产生杂质,导致粒子束精度下降。在《自然・纳米技术》(Nature Nanotechnology)期刊报道的一项研究中,新加坡国立大学及中国的Jiong Lu团队开发出一种新技术:仅需3秒就能培育出一片200毫米的新型超薄碳材料,且该材料中未检测出任何杂质(https://www-nature-com.yale.idm.oclc.org/articles/s41565-025-01968-3)。

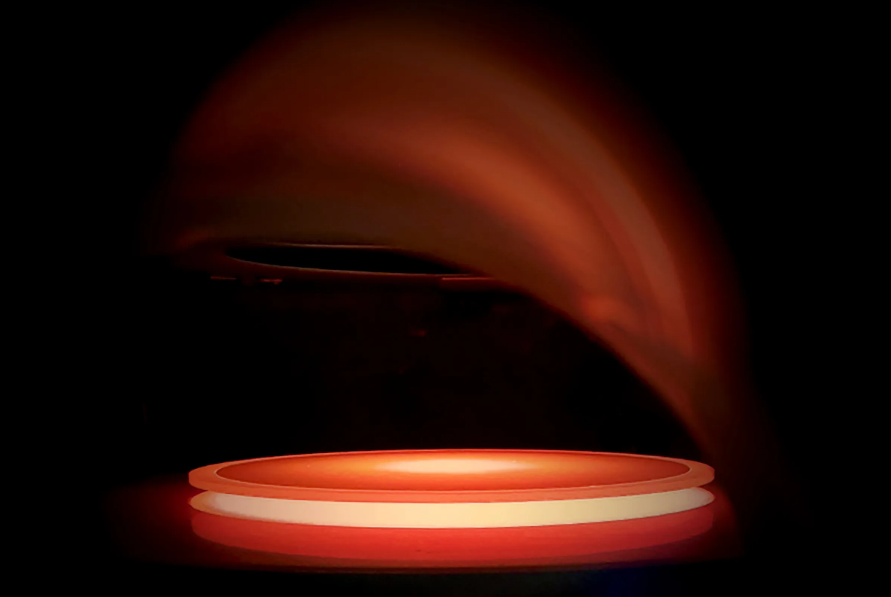

质子治疗是一种无创放射治疗手段,其原理是通过回旋加速器加速氢离子,形成高能粒子束,用于破坏肿瘤细胞的DNA。在回旋加速器内部,电磁场会加速分子氢离子,这些离子在加速过程中会沿螺旋轨迹向外运动。随后,这些离子撞击碳箔,氢离子的电子被剥离,剩余的质子以高能粒子束的形式从加速器中射出。

由于精准度高,质子治疗常被作为优选的癌症治疗方案:这种精准的粒子束能够在杀灭肿瘤的同时保护健康组织。而上述新型碳材料有望产生精度更高、能量更强的粒子束,进而可能使质子治疗的疗效更显著。

这种名为 “超洁净单层无定形碳”(英文简称UC-MAC)的新型材料,其优势源于自身无序的环状结构 —— 这与石墨烯中规整的六边形环结构形成鲜明对比。UC-MAC中的这类特殊结构,在材料内部形成了宽度仅为0.1纳米(即十分之一纳米)的微小孔隙。研究人员已找到方法对这些埃级(1埃= 0.1纳米)孔隙进行精确调控,从而控制该材料过滤氢离子的方式,最终产生散射程度更低的质子束。

纳米晶粒与纳米孔隙

这种新型制备技术的第一步,是在充满高密度等离子体的反应腔内,于蓝宝石衬底(晶圆)表面沉积一层铜薄膜。根据铜的温度及其沉积速率的不同,会形成尺寸约几十纳米的不规则晶体 —— 这类晶体被称为 “纳米晶粒”。这些纳米晶粒为超洁净单层无定形碳(UC-MAC)的生长提供了适宜条件,最终会在铜层表面结晶形成一整层单原子厚度的碳材料。整个生长过程仅需3秒,相比以往制备碳箔的方法,速度提升了一个数量级以上(注:“一个数量级” 通常指10倍及以上,此处体现速度的显著突破)。

参与该项目的新加坡科技研究局(Singapore’s Agency for Science, Technology and Research)研究科学家Huihui Lin解释道,这种合成技术之所以能实现高速制备,一方面得益于铜层表面形成的高密度纳米晶粒,另一方面则依赖于生长腔内的等离子体 —— 等离子体可提供大量粒子,这些粒子与衬底发生反应,进而形成碳材料结构。

不过,Huihui Lin表示,尽管超洁净单层无定形碳(UC-MAC)在癌症治疗领域具有潜在重要性,但该材料最初的研发设计其实瞄准的是其他应用方向。“我们最初尝试将其用于电子设备和光学器件,经过三年研究后,才发现它作为薄膜用于产生精准质子束的独特优势,” 他解释道。

研究团队发现,得益于UC-MAC材料中埃级(1埃= 0.1纳米)的微小孔隙,这种材料在将分子氢离子转化为质子方面具有独特优势。与直接加速已过滤完成的质子相比,通过回旋加速器加速分子氢离子,能使单位时间内质子束中的质子数量提升一个数量级(注:通常指10倍及以上)。

Lin认为,该材料要实现商业化仍需时日。他解释道,和许多其他二维材料一样,“在衬底上生长这种碳材料需要几十个步骤”。因此,简化制备流程是推动其走向商业化的关键。但从长远来看,这种材料有望让质子治疗成为更普及的治疗选择。“UC-MAC能让质子束的可调节性更强,也能降低(质子治疗的)成本,” Lin说道。