近日,曼彻斯特大学Andre K. Geim教授、Daniil Domaretskiy教授、吴泽飞副研究员和新加坡国立大学Alexey I. Berdyugin教授合作,通过引入“近邻屏蔽”技术,实现了石墨烯电子质量的跨越式提升。研究团队将石墨烯与石墨栅极之间的六方氮化硼(hBN)介电层厚度降至仅1纳米,利用图像电荷屏蔽效应将电荷不均匀性降低两个数量级,达到3×107 cm−2 ,量子迁移率提升至107 cm2 /V⋅s,首次在低于5毫特斯拉的磁场中观测到完整的量子霍尔平台,甚至在1毫特斯拉下出现舒布尼科夫-德哈斯振荡。 相关论文以“Proximity screening greatly enhances electronic quality of graphene”为题,发表在Nature上。

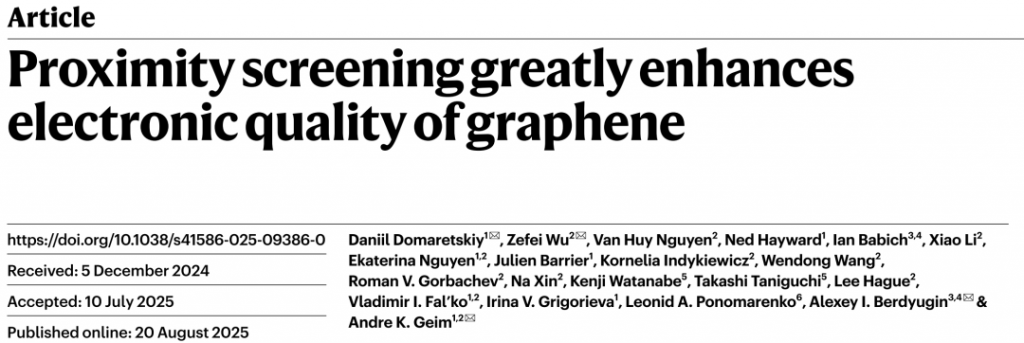

研究团队首先通过图1展示了近邻屏蔽对电荷均匀性的显著影响。与使用远程石墨栅极的参考器件相比,近邻栅极器件的电阻-载流子密度曲线在电中性点附近窄了约100倍,表明电荷波动被极大抑制。温度依赖性测量进一步显示,在高温下热激发载流子主导展宽,而低温下近邻器件仍保持极高的均匀性,仅在10 K以下出现由金属-绝缘体转变引起的局域化行为。

图1 | 近邻屏蔽对电荷均匀性的深远影响

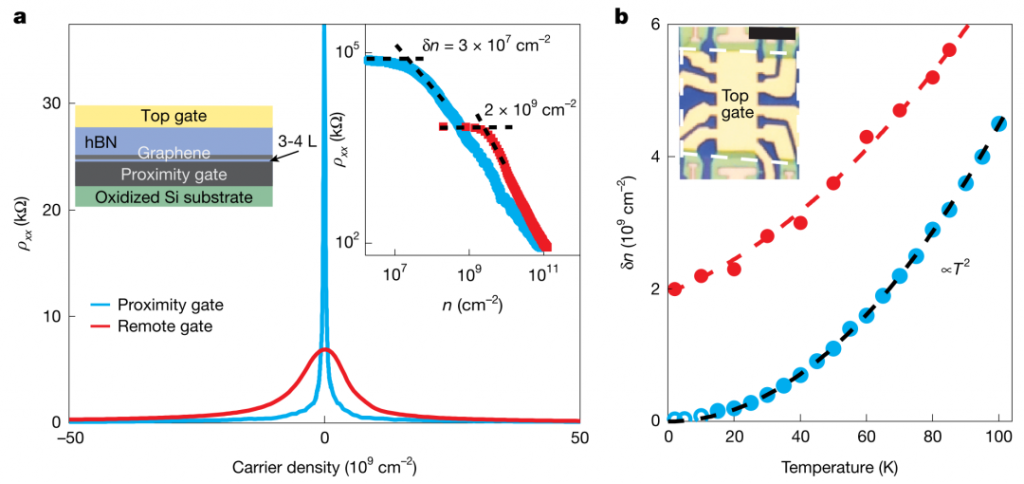

图2进一步揭示了近邻屏蔽石墨烯中弹道输运的特性。在低载流子密度下,平均自由程接近器件宽度(约9微米),迁移率超过108 cm2 /V⋅s。磁聚焦和弯曲电阻测量直接证实了弹道输运的存在,甚至在电中性点的狄拉克等离子体中也观察到负弯曲电阻,表明其在玻尔兹曼体系中仍保持弹道性。

图2 | 近邻屏蔽石墨烯中的弹道输运

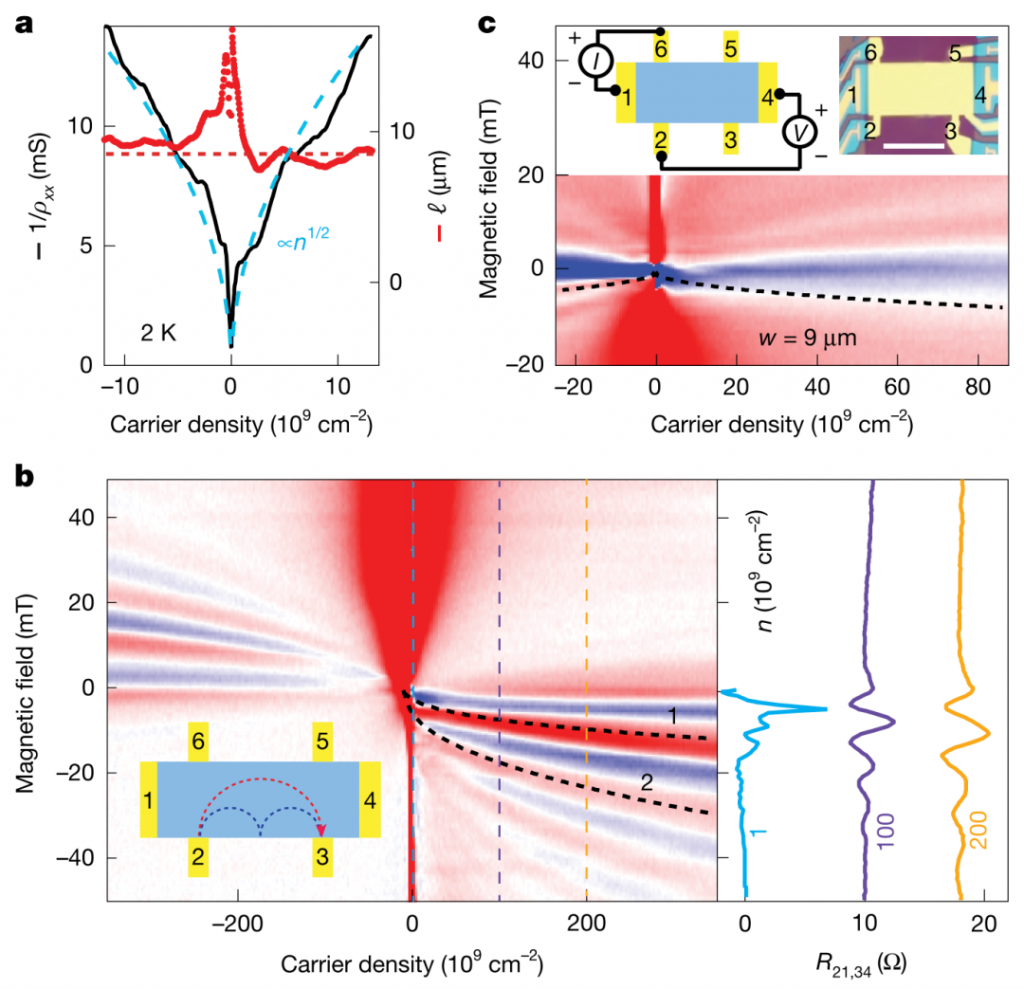

图3展示了在极低磁场(1–5 mT)下出现的朗道量子和量子霍尔效应。舒布尼科夫-德哈斯振荡在1毫特斯拉下清晰可见,量子迁移率超过107 cm2 /V⋅s。霍尔平台在5毫特斯拉下完全形成,其半高宽仅为3×107 cm−2 ,进一步印证了电荷均匀性的提升。

图3 | 毫特斯拉磁场中的量子化现象

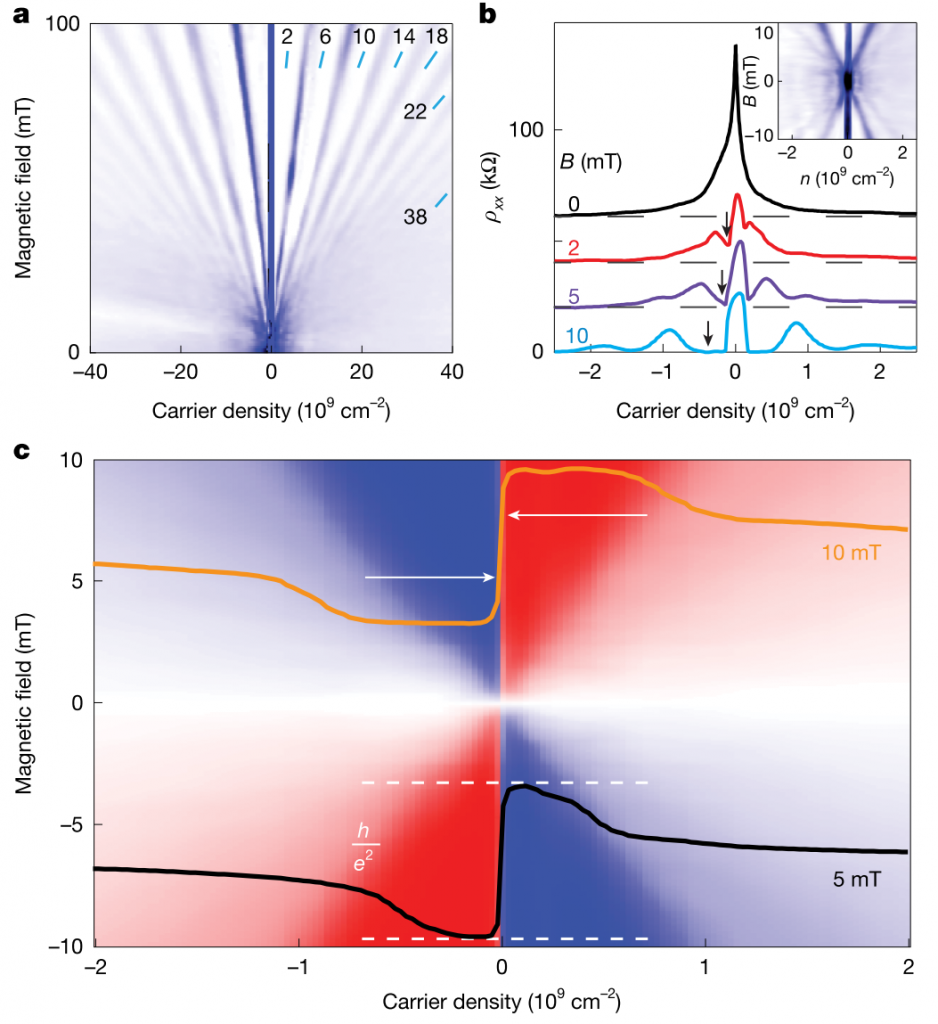

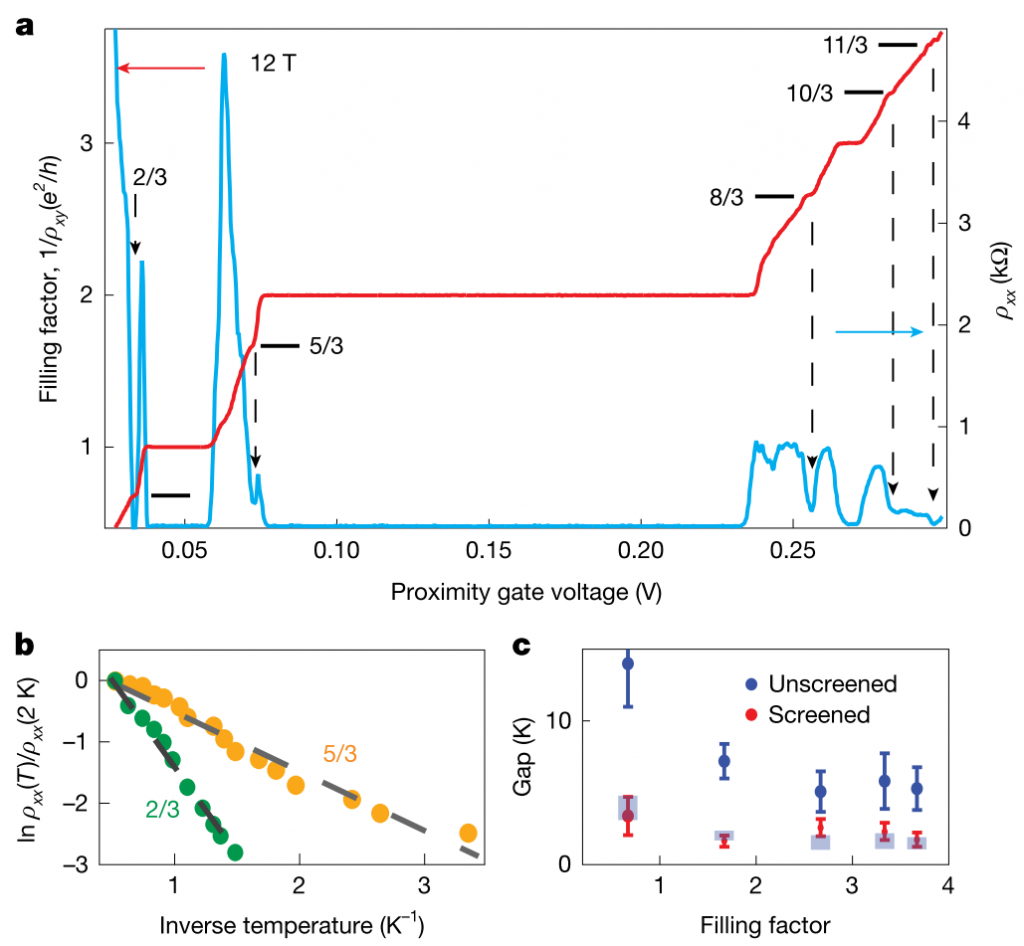

尽管近邻屏蔽抑制了长程电子相互作用,图4显示分数量子霍尔态仍在7 T以上磁场中出现,能隙虽相比未屏蔽器件降低了3–5倍,但仍显著高于其他二维系统。理论分析表明,该抑制因子与磁长度 ℓ B 和屏蔽距离 d的比值相符,说明在小于10纳米的尺度上多体效应仍保持强关联。

图4 | 近邻栅极器件中的分数量子霍尔效应

综上所述,该研究不仅为石墨烯器件提供了一条可靠的高质量制备路径,更使得在毫特斯拉磁场中研究量子输运和强关联现象成为可能。未来,近邻屏蔽技术有望应用于石墨烯多层结构、超晶格及其他二维半导体,为探索低无序环境下的新颖量子现象开辟新的方向。