9月6日至9月7日,检测中心迎来CNAS年度审核监督。此次专家组不仅对去年获证项目进行监督检查、详细了解检测中心体系运行情况,同时对申请扩项的两个项目进行现场考核。

检测中心将充分利用此次CNAS专家组审核监督,查缺补漏、矫正问题完善质量管理体系,进一步提升服务能力和服务质量,充分发挥产业科技创新平台作用,助力三明市石墨和石墨烯产业高质量发展。

9月6日至9月7日,检测中心迎来CNAS年度审核监督。此次专家组不仅对去年获证项目进行监督检查、详细了解检测中心体系运行情况,同时对申请扩项的两个项目进行现场考核。

检测中心将充分利用此次CNAS专家组审核监督,查缺补漏、矫正问题完善质量管理体系,进一步提升服务能力和服务质量,充分发挥产业科技创新平台作用,助力三明市石墨和石墨烯产业高质量发展。

为深化新材料领域的合作,9月2日,中微纳维材料科技(浙江)有限公司总经理沈健民率队来到永安,深入贡川石墨园开展实地调研。

调研期间,沈健民总经理先后参观石墨园展厅、永清石墨烯研究院、在建标准化厂房及园区配套设施,详细了解园区的发展规划与产业布局。

在调研座谈会上,集团招商团队详细介绍了永安在石墨烯领域的政策支持与配套资源,展现了园区从产业生态到政策服务的综合优势,为未来合作开辟新路径。此次调研,是永翔集团与中微维纳在石墨烯新材料领域深化合作的重要契机,标志着永翔集团与中微维纳在石墨烯新材料领域的合作迈出关键一步。

来源:永翔集团

在第七届中国国际新材料产业博览会上,黑龙江展区宛如一座“新材料魔法宝库”,让参观者沉浸式感受创新魅力——以尾矿砂为料的掐丝珐琅砂画绽放非遗色彩,生物发酵制成的生物基尼龙彰显绿色智慧,2000目芦苇纤维与PBAT结合的全降解购物袋践行环保理念,石墨和芯片等“高精尖”产品更是让人目不暇接。在这里,新材料领域“一日千里”的发展态势不再是抽象概念,而是触手可及的创新成果。

“这眼镜腿形状的石墨烯散热膜,可是AR眼镜的‘降温神器’。”星途(七台河)碳材料有限责任公司总经理张志旭手持展品,向围观者介绍。AR眼镜芯片藏于窄小的镜腿中,散热难题曾是行业瓶颈,该公司反复攻关,用石墨烯散热膜技术破解困境,研发出全球首款可应用于AR眼镜光机的散热膜,已服务雷鸟5代产品,成为AI细分领域的“领跑者”。

张志旭介绍石墨烯散热膜

另一边,碳纤维滑雪板展台前同样人气爆棚。哈尔滨市高强玻璃钢有限公司、黑龙江碳境复合材料有限公司研发的产品,凭借碳纤维与环氧树脂的三轴编织技术,实现“钢的强度”与“羽毛的轻盈”的完美融合。“传统雪板重量大、抗冲击性弱,我们的产品仅1.8公斤,是传统雪板的70%,抗冲击性能却提升400%!”黑龙江碳境复合材料有限公司总经理于新龙话语中满是自豪。目前,该公司已建成三条年产1万套滑雪板的生产线,产品远销俄罗斯、新西兰,在国际市场闯出一片天。

本届新博会以“数智驱动,向新笃行”为主题,黑龙江展区精准划分电子新材料、石墨新材料等7大板块,143家参展单位携“看家本领”亮相。每个板块展板上的产业链上下游示意图,正是黑龙江省推进建链、补链、延链、强链的生动缩影,让新材料产业从“单点突破”迈向“串珠成链、集链成群”。

如今,黑龙江新材料产业已构建起多元集群格局:以石墨采选加一体化为代表的高纯石墨材料、以高性能铝镁合金为代表的高端金属材料、以超高纯金属靶材为代表的电子新材料3大集群根基稳固;绥哈大齐国家生物制造集群带动生物基新材料产业崛起,大庆“减油增化”打造化工新材料重要集聚区。更值得骄傲的是,中国一重的核岛设备大型铸锻件、东北轻合金的大飞机用高性能铝镁合金等产品,成功应用于核电工程、大飞机、探月工程等国家重大领域,填补国内空白,彰显“龙江力量”。

数据见证成长:截至2024年底,黑龙江新材料产业规模超800亿元,较“十三五”末增长1.6倍,年均增长28.5%;新增超百亿级企业1户、超五十亿级企业2户、超亿级企业70户,国家制造业单项冠军企业达3户,东北轻合金更成为全国首家拥有3项单项冠军产品的企业。

从新博会的惊艳亮相,到产业集群的强势崛起,黑龙江新材料产业正以“向新向优”的姿态,在高质量发展的赛道上加速奔跑,书写着属于东北老工业基地的创新新篇章。

记者:孙铭阳;摄影:刘心杨;视频:刘心杨

来源:龙头新闻·黑龙江日报

在新材料领域蓬勃发展的浪潮中,常州恒利宝纳米新材料科技有限公司凭借其在石墨烯技术研发与应用上的卓越成就,取得了令人瞩目的成绩。

2025年上半年,公司在技术突破、产品创新及市场拓展等方面取得了较大进展,以实力诠释着“专精特新”企业的硬核担当。

公司董事长蒋焱表示,今年上半年,常州恒利宝的研发团队交出了一份亮眼的答卷——成功推出石墨烯异型纱技术,并将其创新性地应用于功能性户外面料。这项技术实现了轻薄保暖与透气性的完美融合,经权威检测机构验证,不仅具备优异的抗菌防螨功能,而且耐久性出色,更成功构建了智能调温空气层,为行业树立了新的标准。

在其他研发领域,公司同样进展显著。医用抗耐药性敷料已在北大生物实验室完成相关验证,其在耐药性病菌和糖尿病足伤口恢复领域展现出卓越效果,不仅能有效促进毛细血管及胶原蛋白的生成,还对毛发生长有显著促进作用。值得一提的是,该技术依托公司独创的原位聚合技术,在生物安全性上完全可靠,为其在医疗领域的应用奠定了坚实基础。

此外,公司研发的石墨烯净水设备不仅在河水治理中成效显著,在染厂污水处理领域也大显身手,能够在11小时内将原始污水中高达16000多的COD含量降至1000,为解决工业废水处理难题提供了新的方案。该项目得到了地方政府的大力支持,为解决西太湖蓝藻问题提供了有力的技术保障,展现出公司在环保领域的技术潜力。

这些创新产品不仅在技术上实现了突破,更在市场应用中收获了良好反响,为企业经营注入了强劲动力。

石墨烯异型纱凭借独特的结构设计和功能特性,已在多个领域实现商业化应用。在高端功能服饰领域,应用于“三足乌®”保暖内衣系列,通过构建高效锁温空气层实现-5℃至20℃的自适应智能调温,同时具备物理抗菌(抑菌率>99%)和抗静电功能,重塑了保暖内衣行业标准。在2025yarnexpo春夏纱线展上,该产品因“轻薄保暖与亲肤透气平衡”的特点,成为户外功能性服装品牌的核心面料。

在专业户外装备领域,公司与头部户外品牌合作开发轻量化保暖装备,适用于高寒地区作业防护服,且通过SGS安全认证,确保多次洗涤后功能仍稳定。而在美妆洗护领域,旗下品牌“净颜季®”纯水卸妆湿巾采用该技术,利用石墨烯六边形蜂窝结构快速清除彩妆残留,兼具环保特性。

目前,公司的主要客户包括福建永荣锦江、贝卡特集团等纺织行业龙头企业。2024年,公司还入选CCTV“品牌强国”工程,技术获南京林业大学等机构联合验证,产学研合作不断深化应用场景,预计2025年相关产品线营收占比将超30%。

展望未来,常州恒利宝有着清晰的研发目标和方向,计划深入开发医用辅材及水体净化领域。蒋焱表示,下一步公司将继续以石墨烯技术为核心,在创新的道路上不断前行,为多个领域的发展带来变革与活力。

来源:纺织服装周刊

8月27日,国家自然科学基金委员会发布了《关于2025年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果的通告》,在国家自然科学基金项目整体受理数持续增加、资助率持续降低的激烈竞争下,BGI成功斩获三项立项资助,展现了扎实的科研积淀与创新活力。

这一成绩源于BGI全体成员对科研工作的长期坚持与投入。多年来,BGI坚持以实际工程问题为牵引,积极打造高水平科研平台,注重青年人才培养与团队建设,营造了严谨务实、协同创新的科研环境。本次获资助项目以青年项目为主,正是BGI持续支持青年骨干成长、激发科研活力的生动体现。

谨向此次获得项目资助的蹇木强、孙秀彩、胡兆宁三位博士及其团队表示热烈祝贺!同时由衷感谢全体人员的辛勤付出与支持!未来,BGI将持续推进基础研究与产业创新协同发展,加速石墨烯材料的相关科技成果转化与应用。

项目名称:高强碳纳米管基纤维

项目类别:优秀青年科学基金项目

项目名称:高品质石墨烯/铜复合材料的制备机理及性能研究

项目类别:青年科学基金项目

项目名称:转移构筑大面积二维材料纵向堆叠范德华异质结

项目类别:青年科学基金项目

来源:北京石墨烯研究院

小巨人“蕴含大能量”

近日,由厦门市工业和信息化局主办的厦门市国家级专精特新“小巨人”企业联展在厦门地铁“火炬园站”正式上线啦!为期13周的地铁联展将持续上刊至2025年11月15日,欢迎打卡。

2024年入选国家级专精特新重点“小巨人”企业是凯纳新的里程碑,凯纳将围绕“三新”、“一强”推进计划,解决高性能石墨烯材料“卡脖子”问题,提升国产化替代能力,赋能全球能源可持续发展,打造纳米碳材料领导品牌。

来源:厦门凯纳石墨烯

新加坡科学家研究的新型碳材料,通过改造石墨烯的晶格结构,展现出在癌症精准治疗领域的潜力。石墨由多层石墨烯堆叠而成,而石墨烯是单原子厚度的碳片,其碳原子以重复的六边形环排列。如今,若在这种碳片结构中加入碳原子构成的五边形、七边形和八边形,就能得到一种新型超薄碳材料 —— 这种材料有望提高质子治疗中所用亚原子粒子束的精度。

数十年来,碳材料超薄箔片一直用于质子治疗,其作用是将粒子过滤成高精度粒子束,以杀灭肿瘤。但这类箔片不仅制备耗时,且在制造过程中往往会产生杂质,导致粒子束精度下降。在《自然・纳米技术》(Nature Nanotechnology)期刊报道的一项研究中,新加坡国立大学及中国的Jiong Lu团队开发出一种新技术:仅需3秒就能培育出一片200毫米的新型超薄碳材料,且该材料中未检测出任何杂质(https://www-nature-com.yale.idm.oclc.org/articles/s41565-025-01968-3)。

质子治疗是一种无创放射治疗手段,其原理是通过回旋加速器加速氢离子,形成高能粒子束,用于破坏肿瘤细胞的DNA。在回旋加速器内部,电磁场会加速分子氢离子,这些离子在加速过程中会沿螺旋轨迹向外运动。随后,这些离子撞击碳箔,氢离子的电子被剥离,剩余的质子以高能粒子束的形式从加速器中射出。

由于精准度高,质子治疗常被作为优选的癌症治疗方案:这种精准的粒子束能够在杀灭肿瘤的同时保护健康组织。而上述新型碳材料有望产生精度更高、能量更强的粒子束,进而可能使质子治疗的疗效更显著。

这种名为 “超洁净单层无定形碳”(英文简称UC-MAC)的新型材料,其优势源于自身无序的环状结构 —— 这与石墨烯中规整的六边形环结构形成鲜明对比。UC-MAC中的这类特殊结构,在材料内部形成了宽度仅为0.1纳米(即十分之一纳米)的微小孔隙。研究人员已找到方法对这些埃级(1埃= 0.1纳米)孔隙进行精确调控,从而控制该材料过滤氢离子的方式,最终产生散射程度更低的质子束。

纳米晶粒与纳米孔隙

这种新型制备技术的第一步,是在充满高密度等离子体的反应腔内,于蓝宝石衬底(晶圆)表面沉积一层铜薄膜。根据铜的温度及其沉积速率的不同,会形成尺寸约几十纳米的不规则晶体 —— 这类晶体被称为 “纳米晶粒”。这些纳米晶粒为超洁净单层无定形碳(UC-MAC)的生长提供了适宜条件,最终会在铜层表面结晶形成一整层单原子厚度的碳材料。整个生长过程仅需3秒,相比以往制备碳箔的方法,速度提升了一个数量级以上(注:“一个数量级” 通常指10倍及以上,此处体现速度的显著突破)。

参与该项目的新加坡科技研究局(Singapore’s Agency for Science, Technology and Research)研究科学家Huihui Lin解释道,这种合成技术之所以能实现高速制备,一方面得益于铜层表面形成的高密度纳米晶粒,另一方面则依赖于生长腔内的等离子体 —— 等离子体可提供大量粒子,这些粒子与衬底发生反应,进而形成碳材料结构。

不过,Huihui Lin表示,尽管超洁净单层无定形碳(UC-MAC)在癌症治疗领域具有潜在重要性,但该材料最初的研发设计其实瞄准的是其他应用方向。“我们最初尝试将其用于电子设备和光学器件,经过三年研究后,才发现它作为薄膜用于产生精准质子束的独特优势,” 他解释道。

研究团队发现,得益于UC-MAC材料中埃级(1埃= 0.1纳米)的微小孔隙,这种材料在将分子氢离子转化为质子方面具有独特优势。与直接加速已过滤完成的质子相比,通过回旋加速器加速分子氢离子,能使单位时间内质子束中的质子数量提升一个数量级(注:通常指10倍及以上)。

Lin认为,该材料要实现商业化仍需时日。他解释道,和许多其他二维材料一样,“在衬底上生长这种碳材料需要几十个步骤”。因此,简化制备流程是推动其走向商业化的关键。但从长远来看,这种材料有望让质子治疗成为更普及的治疗选择。“UC-MAC能让质子束的可调节性更强,也能降低(质子治疗的)成本,” Lin说道。

摘要:本文针对材料学领域实验室研究成果快速市场化面临的挑战,提出了一套切实可行的产业化路径与时间规划。通过分析当前新材料领域成功案例及融资模式,本文系统阐述了技术产品化定位、中试验证、产能爬坡、市场切入等关键环节的操作要点,涵盖了从实验室样品到稳定供货的完整生命周期。研究表明,通过精准市场定位、差异化技术路线和分阶段融资策略,新材料创业团队可在18-24个月内实现小批量供货并完成天使轮至A轮融资。本文特别探讨了政府基金对接、产业资本引入及退出机制设计等关键要素,为材料学博士团队提供了一条从实验室到产业的快速通道。

1 引言

新材料领域作为科技创新与产业升级的关键支撑,其研究成果的市场化转化一直面临周期长、投入大、风险高的挑战。实验室研发成果与市场化产品之间存在明显的”死亡之谷”,如何跨越这一鸿沟成为众多科研团队面临的共同难题。随着国家对硬科技领域的政策扶持力度加大及资本市场对新材料赛道关注度提升,材料创业团队正迎来前所未有的机遇窗口。2024年,国内头部企业在光刻胶树脂等高端材料领域已实现全系列量产,市场同比增长超65%,表明新材料产业化进程正在加速。

然而,学术研究与市场需求之间往往存在显著差异。实验室环境下注重性能指标的先进性,而工业化生产则需兼顾成本控制、稳定性、一致性和可规模化等多重约束条件。许多技术领先的实验室成果因未能准确把握市场需求或缺乏恰当的产业化路径设计,最终未能实现商业价值。

本文基于作者成功创业经验及多个新材料领域产业化案例(包括光刻胶树脂、固态电池等)的系统分析,提出了一套针对材料学博士团队的系统化解决方案,旨在帮助科研团队缩短产业化周期,提高创业成功率。

2 新材料产业化路径设计

2.1 技术评估与产品化定位(1-3个月)

实验室技术走向市场的第一步是客观评估其产业化潜力和确定恰当的市场定位。团队需摒弃”技术万能”思维,冷静分析技术在不同应用场景下的适配度。评估应涵盖技术成熟度、性能优势、成本结构、环境友好性和规模化可行性等多个维度。以固态电池产业为例,虽然全固态电池被认为是未来方向,但产业化路径上普遍采用”半固态→全固态”的渐进式路线,既考虑技术成熟度,也兼顾市场需求和接受度。

市场细分与切入点选择至关重要。建议采用”先替代、后创新”的策略:首先寻找现有材料体系中存在明显痛点(如进口依赖度高、性能瓶颈、供应不稳定)的细分市场,提供性能相当但成本更低或性能显著提升的替代方案;待市场站稳后,再逐步推出革命性创新产品。

例如,云帆氢能专注于氢燃料电池核心组件双极板的研发与量产,通过工艺创新打破厚度、寿命和成本的行业极限,成为头部电堆企业背后的隐形冠军。

产品定义阶段需要明确目标客户和价值主张。参考枣强复合材料产业共享制造模式,新材料创业团队可借助平台资源快速验证市场需求:通过与下游代表性客户建立联合实验室、提供样品测试等方式,收集一线反馈并迭代产品配方。这一阶段的关键产出是清晰的产品规格书和初步的商业计划书,为后续融资和市场拓展奠定基础。

2.2 中试验证与工艺开发(3-6个月)

中试是连接实验室研究与规模化生产的关键桥梁,目标是验证和优化生产工艺,获得可靠的设计数据用于工程放大。中试阶段不仅要重现实验室性能,更要关注工艺稳定性、产品一致性和成本控制。国内某光刻胶树脂企业通过建设百吨级中试产线,实现了分子量分布小于1.2的高端产品规模生产,为后续量产奠定了坚实基础。

中试环节需解决的关键问题包括:原材料来源和规格的确定、反应条件窗口的优化、设备选型和流程设计、产品质量控制标准的建立等。建议采用”模块化、柔性化”的中试线设计理念,如枣强复合材料共享平台整合多种生产工艺设备,既可满足多批次、小批量定制化生产需求,又能降低初创企业的设备投入压力。

中试阶段还应同步进行供应链梳理和原材料保障工作。与关键原材料供应商建立战略合作关系,确保核心材料的稳定供应和成本竞争力。对于特殊规格的原材料,甚至需要考虑自主开发或定制生产,以掌握供应链主动权。

中试结束后,团队应形成完整的工艺包,包括物料衡算、能量衡算、设备清单和操作规程等成套技术文件,为量产工厂设计提供依据。

2.3 产线建设与产能爬坡(6-9个月)

基于中试数据,创业团队需要规划建设规模化生产线。产线设计应平衡先进性与经济性,既考虑未来3-5年的技术发展趋势,又避免过度投资导致资金压力。

推荐采用”分期建设、滚动发展”策略:首期产线以满足首批客户需求为目标,规模不宜过大但关键工序必须到位,预留升级扩展空间。如云帆氢能聚焦双极板组件,用18个月将单线年产能推到10万片,快速通过头部客户验证并形成口碑效应。

产能爬坡阶段的核心任务是稳定工艺、提高良率和降低成本。需要建立完善的质量管理体系,包括原材料入库检验、过程参数监控、成品性能测试等全流程质量控制点。

国内某光刻胶树脂企业通过大型高效反应系统保障稳定供应,使成熟产品良率稳定在98%以上,达到行业领先水平。同时,生产团队需要不断优化操作流程,提高设备利用率和劳动生产率,实现规模效应。

此阶段还需同步推进客户认证工作。新材料产品的认证周期较长,特别是汽车、电子、医疗等高端应用领域,通常需要6-12个月的测试验证。团队应尽早启动与潜在客户的沟通,提供足量样品供其测试,并积极配合解决测试过程中出现的问题。获得标杆客户的认证通过,不仅意味着订单保障,更是后续融资的重要背书。

2.4 市场切入与规模化推广(3-6个月)

新材料市场推广需要采取精准打击策略,而非广撒网式营销。首批客户选择至关重要,应优先考虑两类客户:一是行业影响力大的标杆企业,其认可具有强大的品牌辐射效应;二是需求稳定且对价格不太敏感的高端用户,可为创业公司提供合理的利润空间。

参考UPVC圆棒供应商润塑新型材料的案例,其通过精准挤出技术和数字化定制系统,快速响应冶金绝缘部件厂商的个性化需求,成功实现从”延期投诉”到”长期合作”的转变。

市场推广阶段需明确价值主张和竞争策略。新材料产品通常面临与现有材料的竞争,需要清晰传达产品的差异化优势,可能是性能更优、成本更低、交货更快或服务更好。

三明市创业创新发展风险基金采用”精准滴灌”式的投资策略,值得材料创业团队在市场推广中借鉴:集中资源服务好少数关键客户,形成示范效应后再逐步扩大客户群。

建立技术支持体系是新材料公司区别于传统材料供应商的关键。材料性能的充分发挥往往需要应用技术指导,团队应配备专业的技术服务工程师,帮助客户解决使用过程中遇到的问题,收集应用反馈以改进产品。这种”材料+服务”的模式不仅能增强客户黏性,还能构建持续创新的能力闭环。

3 团队组建与融资策略

3.1 初创团队核心能力构建

新材料创业团队需要具备多元化的能力结构,单纯的技术专家组合难以应对产业化过程中的各种挑战。理想的核心团队应包括:首席技术官(CTO)负责技术开发和产品迭代;生产总监负责工艺流程优化和质量管理;市场总监负责客户开发和供应链管理;首席执行官(CEO)负责战略规划和资源整合。云帆氢能团队之所以获得资本青睐,正是因其兼具材料、装备、工艺三重Know-how,实现了”制造+市场”双轮验证。

团队建设需要遵循”互补共赢”原则,避免同质化背景人员过度集中。创始人(通常为技术发明人)要有开放心态,吸引产业化人才加入并赋予足够权限和激励。

初创期可通过顾问形式引入行业资深人士,借助其经验和人脉加速产业化进程。枣强复合材料产业共享平台汇聚1.7万人的”人才池”,为入驻企业提供技术支持,这种模式值得创业团队借鉴,灵活使用外部智力资源弥补自身短板。

股权结构设计直接影响团队稳定性和融资能力。建议技术创始团队保持控股地位(初期不低于60%),同时为后续引入的核心骨干预留15-20%的期权池。早期员工激励应采取”现金+股权”组合方式,既控制现金支出,又增强团队凝聚力和长期 commitment。三明市中小企业创业创新发展风险基金明确要求子基金管理人及关联方认缴出资额不低于基金认缴总规模的1%,体现了风险共担的原则,创业团队也应在投资协议中作出适当承诺。

3.2 分阶段融资策略与节点控制

新材料创业项目应制定与产业化里程碑相匹配的分阶段融资计划,明确各阶段资金需求、估值目标和投资方类型。前期以政府基金和天使投资为主,中后期引入产业资本和风险投资,形成多元化的资本结构。

种子轮/天使轮(0-6个月):主要用于技术验证和团队搭建。此阶段融资额度通常较小(100-300万元),出让股权比例10-15%。投资方主要是天使投资人、政府引导基金(如三明市创业创新发展风险基金)和高校科技成果转化基金。融资关键节点是实验室样品完成初步性能测试,并形成清晰的产品规划。

Pre-A轮(6-12个月):用于中试线建设和样品开发。融资额度500-1000万元,估值可达1-2亿元。此阶段政府产业基金和早期专业投资机构开始介入,如广西科技成果转化母基金要求投资种子期、初创期企业。云帆氢能在Pre-A轮获得金湖国控基金领投的数千万元融资,正是用于产能爬坡和技术攻关。融资关键节点是中试样品获得潜在客户初步认可。

A轮(12-18个月):用于量产产线建设和市场开发。融资额度2000-5000万元,估值可达3-5亿元。投资方以产业资本和风险投资为主,如广西科技成果转化母基金关注人工智能、新材料、新能源等战略新兴产业。此阶段融资关键点是获得标杆客户的正式订单或意向采购协议。

B轮及以后(18个月以上):用于产能扩张、新产品研发和市场开拓。融资额度通常较大(亿元级别),估值依据市场份额和增长潜力确定。投资方包括PE基金、战略投资者和上市公司等。国轩高科参股的安瓦新能源全球首条GWh级全固态电池生产线首批工程样件成功下线,正是规模化扩张的典型案例。

3.3 政府基金与政策资源对接

新材料项目应积极争取政府基金和政策支持,降低融资成本,加速产业化进程。中央政府层面有科技创新2030重大项目、重点研发计划等;地方政府有各类创业引导基金和产业扶持政策,如三明市设立5-10亿元中小企业创业创新发展风险基金,广西科技成果转化母基金总规模20亿元。

政府基金申请需要准确把握申报时机和要求条件。如广西科技成果转化母基金要求子基金管理人实缴注册资本不低于1000万元,累计管理股权投资基金实缴规模不低于5亿元。团队需要提前准备相关材料,包括商业计划书、知识产权证明、团队简历、财务预测等。特别要注意的是,政府基金通常有明确的产业导向和地域要求,如返投比例限制(广西母基金要求返投比例不低于母基金实缴出资额的1.2倍),需要在方案设计中充分考虑。

除资金支持外,政府还提供税收优惠、人才政策、场地补贴等多种形式的扶持。三明市同步配套出台税收优惠、人才引进等12项辅助政策,形成”基金+政策”组合拳;投资企业可享受研发费用加计扣除比例提升至120%,核心技术人员纳入人才补贴范围。创业团队应全面了解并充分利用这些政策,降低运营成本,提高存活率。

3.4 产业资本战略引入与生态构建

产业资本不仅提供资金支持,更能带来市场渠道、供应链资源和行业认知,加速创业公司成长。材料创业公司应积极引入上下游龙头企业作为战略投资者,构建产业生态联盟。如清陶能源与上汽深度绑定,共同推进固态电池研发与产业化;枣强复合材料共享平台与多家供应商、经销商深度合作,实现集采3.2亿元,采购成本平均降低6%。

产业资本引入需要注意保持战略独立性和商业机密保护。在合作协议中明确知识产权归属、竞争禁止条款和未来合作边界,避免核心技术泄露或业务发展受到不当制约。理想情况下,应同时引入多家产业投资方,形成相互制衡的股权结构,保证创始团队的战略主导权。

产业生态构建还包括与科研院所保持紧密合作,持续获取技术创新源泉。枣强复合材料产业共享平台推动复材行业与清华大学、武汉理工大学等科研院所开展深入产学研合作,瞄准低空经济、深海经济、核工业等方向研发新产品新技术。创业公司可以采取共建联合实验室、委托研发、技术咨询等多种方式,借助外部研发资源补充自身能力,保持技术领先优势。

4 风险管控与可持续发展

4.1 技术迭代与市场风险应对

新材料领域技术更新速度快,市场需求变化频繁,创业团队需要建立敏捷响应机制和持续创新能力,应对不确定性和风险。技术方面,要密切关注国内外最新研究进展和竞争对手动态,保持技术路线的先进性和可行性。如固态电池领域,孚能科技不断迭代产品路线——2025年第一代能量密度400Wh/kg,2026年第二代500Wh/kg,2027年第三代500Wh/kg以上,通过持续技术进步保持竞争优势。

市场风险管控需要多元化布局和灵活转型能力。新材料应用领域广泛,初期可能选择一两个细分市场切入,但要随时准备向更有前景的领域拓展。如UPVC圆棒传统应用市场可能饱和,但润塑新型材料通过精准挤出技术切入冶金绝缘部件高端市场,开辟了新的增长空间。团队应定期评估各应用市场的发展前景和竞争态势,及时调整市场策略。

现金流管理是创业公司生存的关键。新材料项目从研发到盈利周期较长,需要精打细算,确保每一分钱都花在刀刃上。建议采取”里程碑式”资金使用策略,每个阶段设定明确的技术目标和市场目标,根据目标完成情况决定下一步资金投入节奏和方向。同时,要保持与现有投资人的定期沟通,提前3-6个月启动下一轮融资,避免资金链断裂风险。

4.2 知识产权布局与无形资产管理

新材料企业的核心竞争力很大程度上体现在知识产权壁垒上。创业团队需要制定系统的知识产权战略,包括专利、技术秘密、商标等多元化的保护方式。专利布局应遵循”核心-外围-防御”的多层次策略:核心专利保护技术本质创新;外围专利覆盖各种应用场景和实施方案;防御专利阻止竞争对手的替代路线。如国内光刻胶树脂头部企业通过构建专利池,形成技术护城河,保护市场份额。

知识产权管理需要全球化视野和前瞻性布局。材料领域竞争对手往往来自全球,专利保护范围也要考虑主要市场和制造地。优先申请PCT专利,为进入国际市场预留空间。专利内容不仅要覆盖现有技术,还要适度超前,对未来3-5年可能产业化的技术进行预先保护。如孚能科技全固态电池研发不仅在国内申请专利,必然也在重点海外市场进行布局,为全球竞争做准备。

技术秘密是知识产权的重要组成部分,特别是一些无法通过专利有效保护的特殊工艺诀窍(Know-how)。创业公司需要建立完善的保密制度和员工协议,防止核心技术人员流失导致的技术泄露。同时,可以通过分段掌握、代码化管理等方式,降低单一人员流失带来的整体风险。知识产权价值最大化还可考虑通过授权、转让、作价入股等方式实现,如枣强复合材料共享平台收录专利技术成果56项、应用标准140项,通过技术共享创造额外收益。

5 结论与展望

新材料从实验室走向市场是一项复杂的系统工程,需要技术、市场、资本、人才等多要素高效协同。本文提出的产业化路径和融资策略为材料学博士团队提供了一条快速通道,可在18-24个月内实现小批量供货并完成天使轮至A轮融资。核心成功因素包括:精准把握市场需求、差异化技术路线、分阶段融资策略和产业生态构建。

未来5-10年,随着国家对硬科技领域的持续投入和资本市场对新材料赛道的关注度提升,材料创业将迎来黄金期。特别是固态电池、光刻胶树脂、绿色低碳材料等前沿领域,有望诞生一批具有全球竞争力的创新企业。科研团队需要主动转变思维,从学术导向转向市场导向,拥抱产业化过程中的各种挑战和机遇。

政府、高校、投资机构等多方主体也需要共同努力,构建更加友好的新材料创新创业生态。包括:完善科技成果转化机制,加大中试平台建设投入(如枣强共享制造模式),设立更多专注于早期材料项目的风险基金(如广西科技成果转化母基金),培育既懂技术又懂管理的复合型人才。通过多方协同,加速新材料领域的创新发展,助力我国制造业转型升级和高质量发展。

参考文献

1. 2025年中国光刻胶树脂产业竞争格局与重点企业解析——数据透视高端材料赛道新机遇。报告大厅,2025-08-18。

2. 三明市设立创业创新发展风险基金助力中小微企业转型升级。福建招商引资网,2025-08-14。

3. 固态电池产业化加速:多企业密集突破 2027-2030年将迎关键节点。贤集网,2025-08-18。

4. 枣强探路”共享制造”新模式激活复合材料产业集群新动能。衡水新闻网,2025-08-19。

5. 商道创投网·会员动态|云帆氢能·完成数千万元Pre-A轮融资。商道创投网,2025-08-17。

6. 固态电池技术”大爆发”,多家进度曝光!这次我们是直线超车!懂车帝,2025-08-19。

7. 2025年华北地区UPVC圆棒最新技术解决冶金绝缘部件供货痛点。91问答,2025-08-19。

8. 广西科技成果转化母基金招GP。搜狐网,2025-08-19。

9. 10年后无人再买燃油车?固态电池突破又加速度了!和讯网,2025-08-19。

10. 山东地坪树脂。树勋环保建材,2025-08-20。

来源:未来研报微信公众号

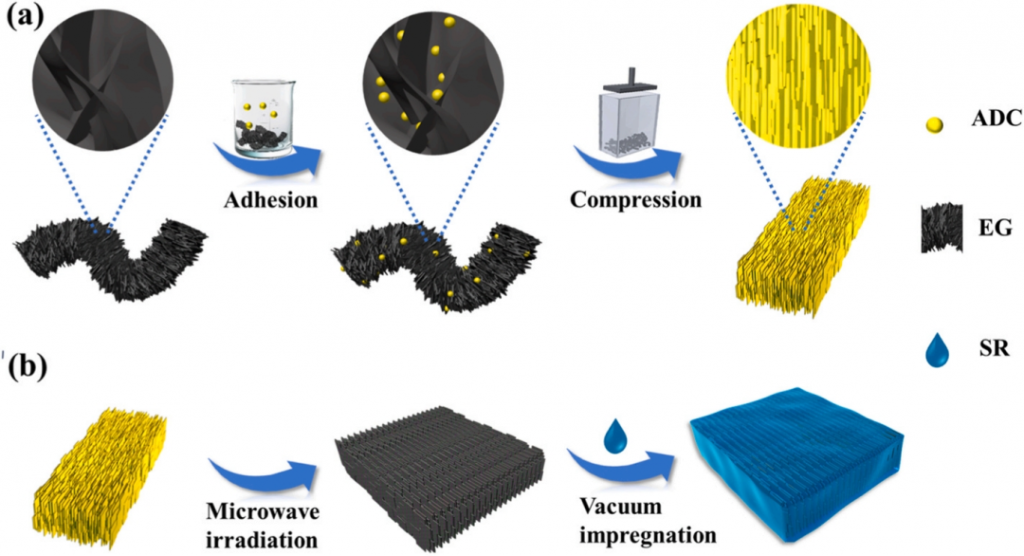

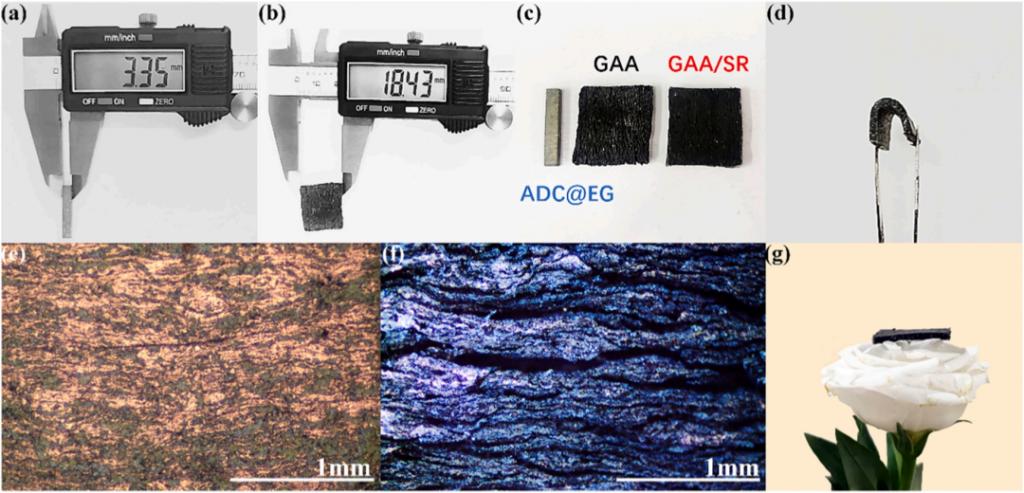

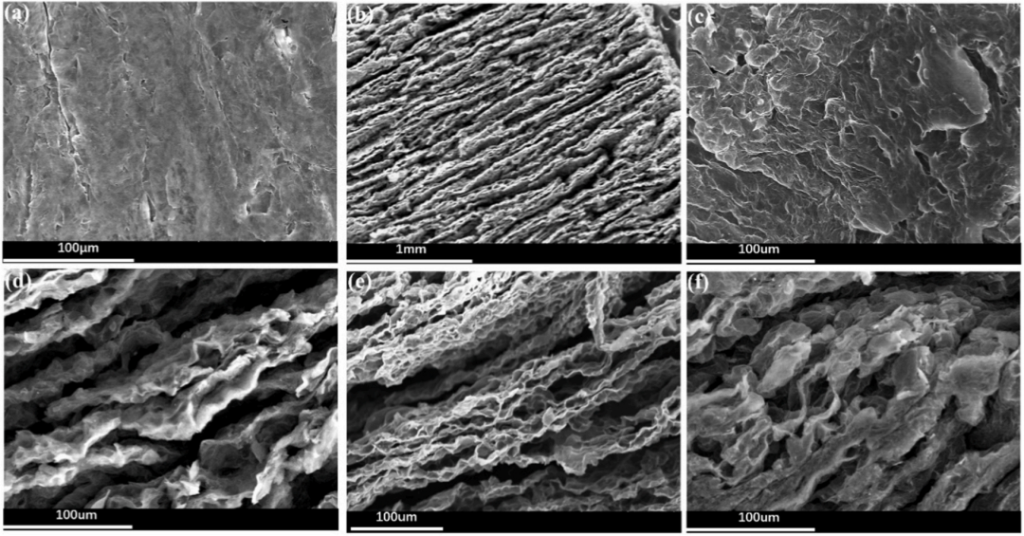

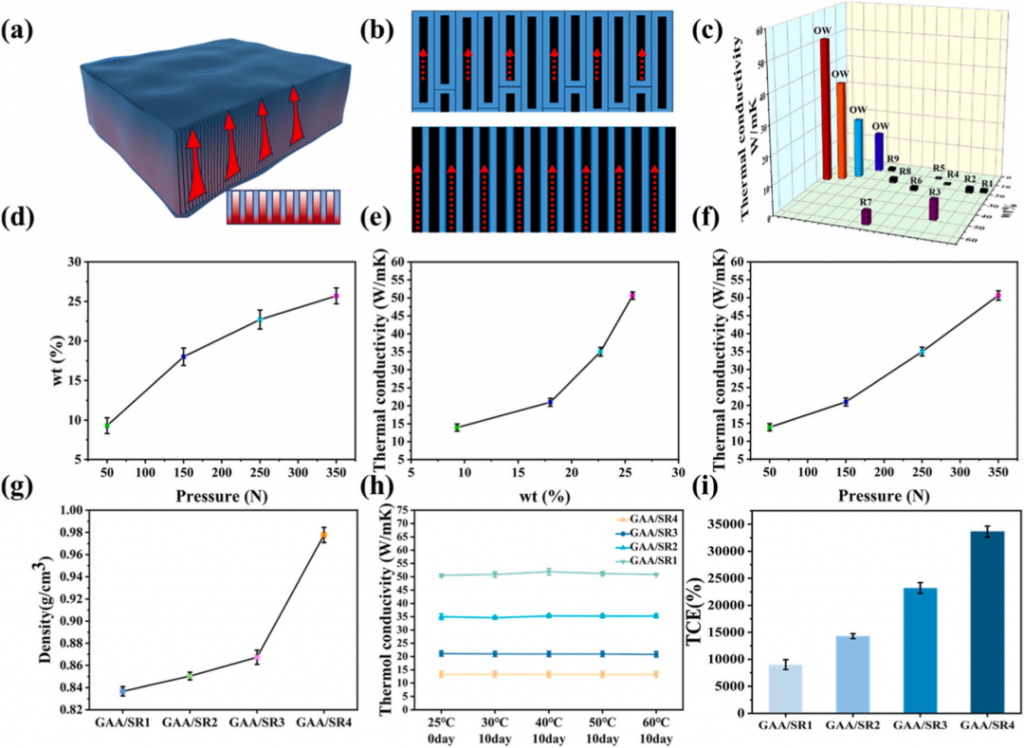

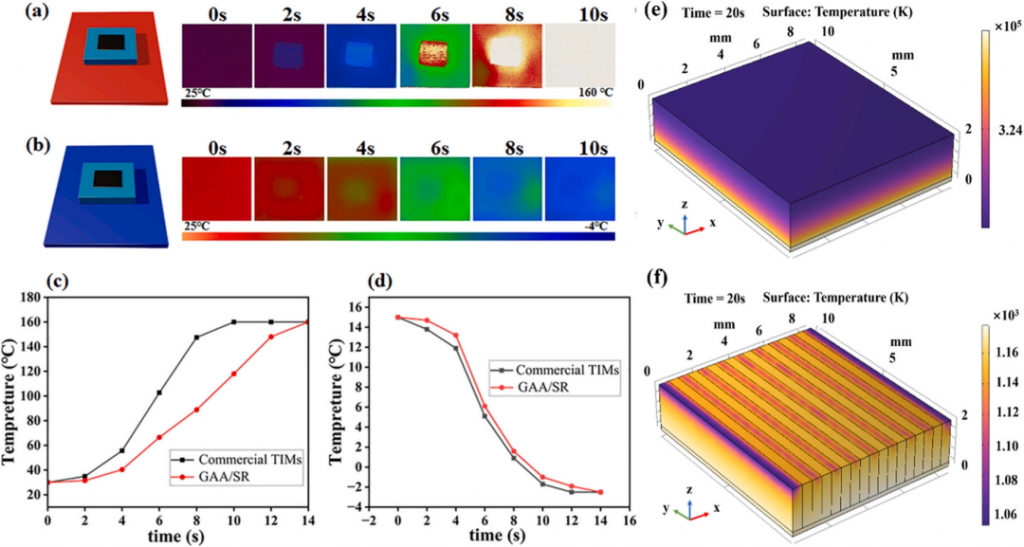

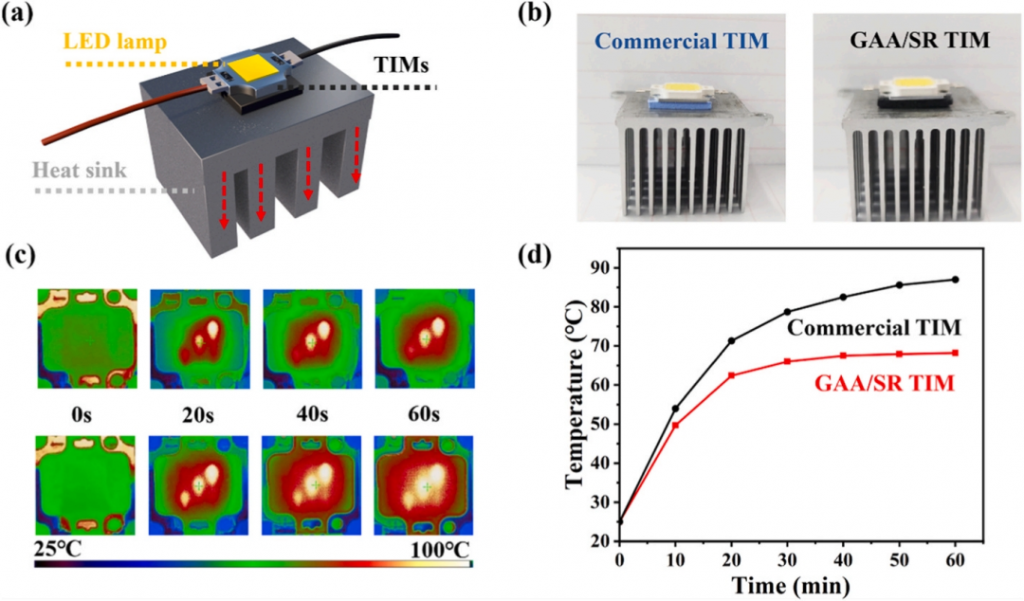

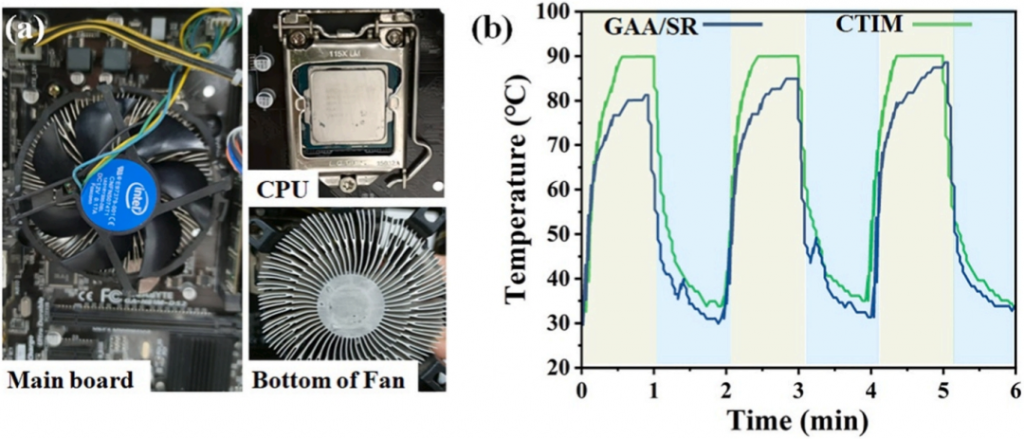

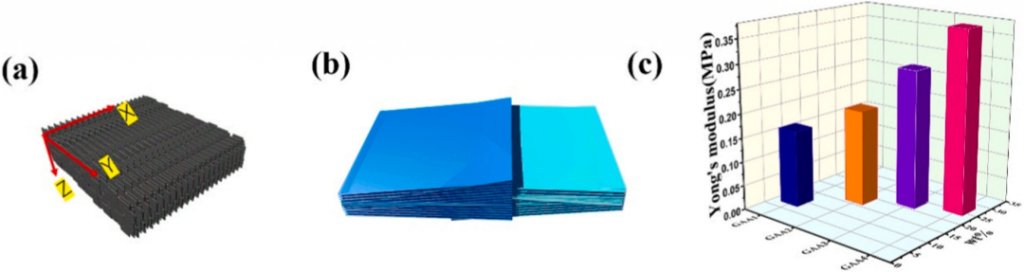

近日,吉林大学邹陆一、吴同舜团队设计一种新颖的快速“压缩引导排列&受控定向膨胀”策略,在短短60s内制备高度取向、互连的石墨阵列气凝胶(GAA)框架,标志着高效导热网络结构的重大进步。通过采用新型的“压缩导向对准&可控定向膨胀”组装技术,可扩展方法创建了垂直石墨阵列气凝胶框架,通过流线型加工和显著的能耗降低克服了传统方法的局限性。当与硅橡胶(SR)结合时,所得的GAA/SR复合材料表现出优异的贯通面导热性(50.621 W/m.K),明显的机械各向异性和低密度(0.983 g/cm³)。该材料的上级交叉平面热性能源于其高度取向的石墨层结构,使其特别适合于高功率微电子应用中的热管理。研究成果以“Carbon-based 3D array-reinforced thermal interface materials with highly oriented structure and superior thermal conductivity”为题发表《Carbon》上。

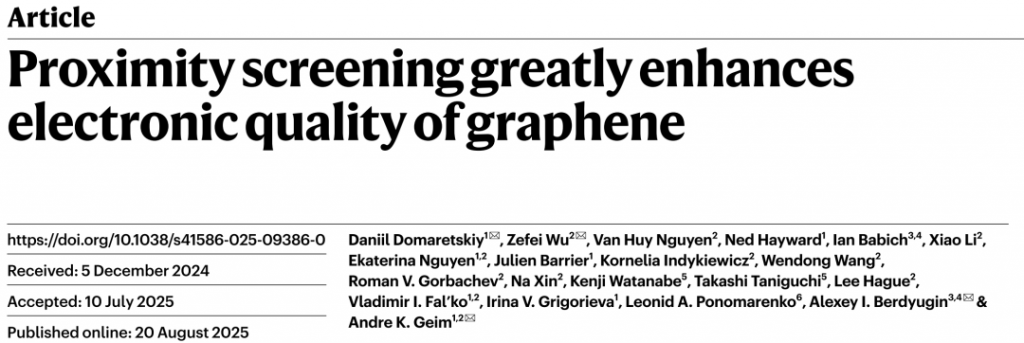

近日,曼彻斯特大学Andre K. Geim教授、Daniil Domaretskiy教授、吴泽飞副研究员和新加坡国立大学Alexey I. Berdyugin教授合作,通过引入“近邻屏蔽”技术,实现了石墨烯电子质量的跨越式提升。研究团队将石墨烯与石墨栅极之间的六方氮化硼(hBN)介电层厚度降至仅1纳米,利用图像电荷屏蔽效应将电荷不均匀性降低两个数量级,达到3×107 cm−2 ,量子迁移率提升至107 cm2 /V⋅s,首次在低于5毫特斯拉的磁场中观测到完整的量子霍尔平台,甚至在1毫特斯拉下出现舒布尼科夫-德哈斯振荡。 相关论文以“Proximity screening greatly enhances electronic quality of graphene”为题,发表在Nature上。

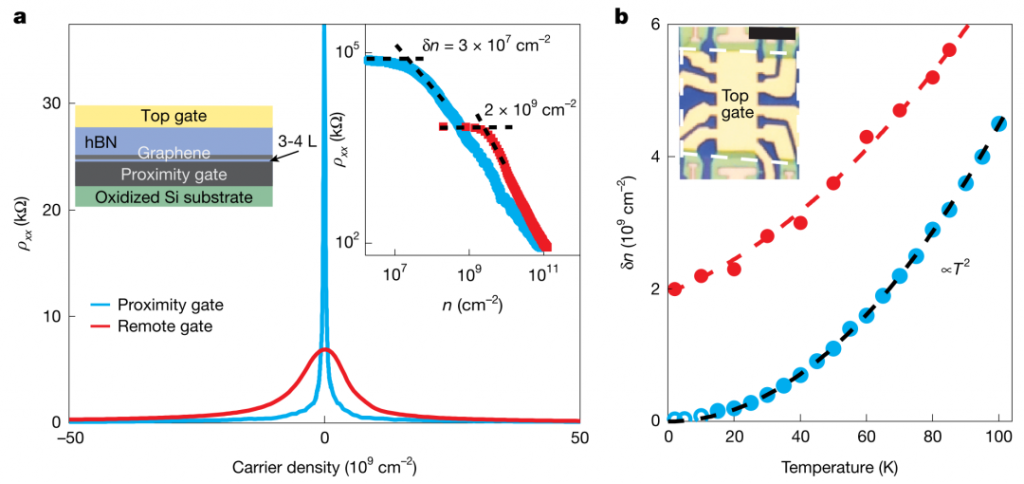

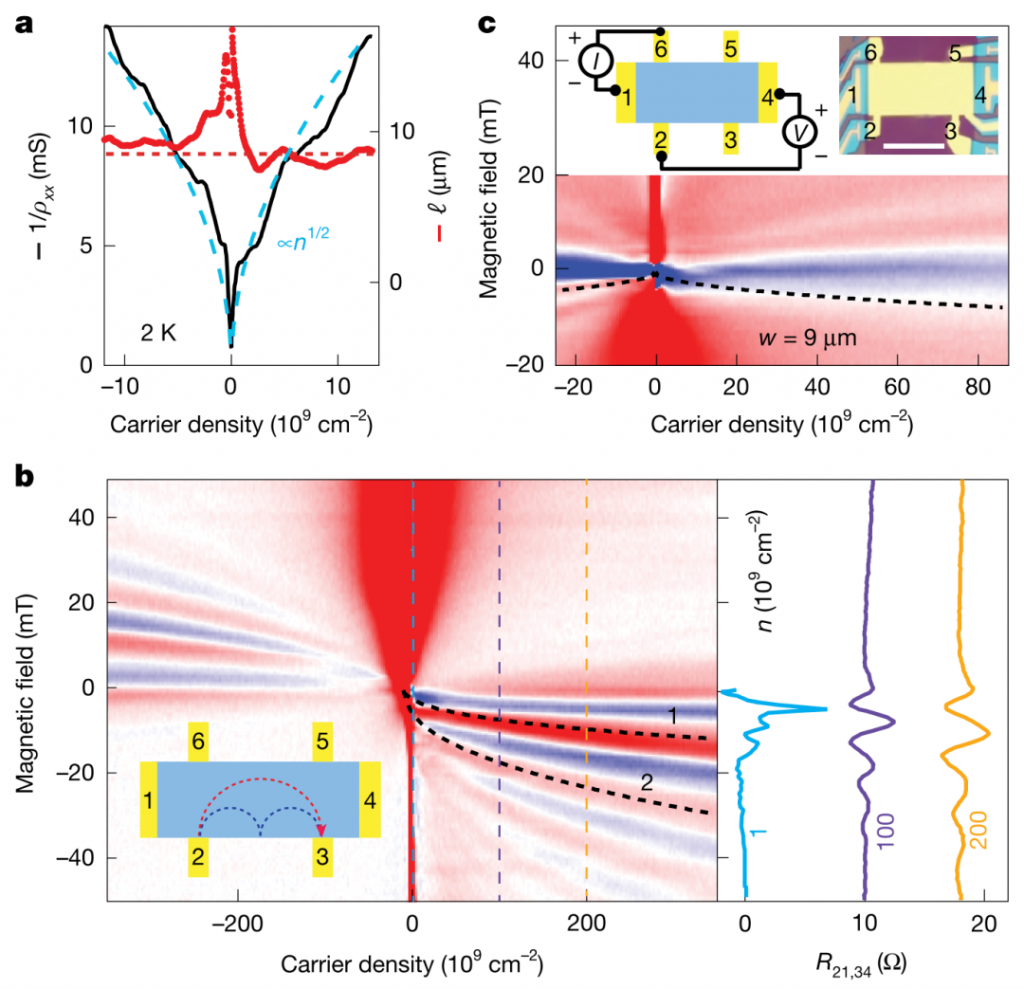

研究团队首先通过图1展示了近邻屏蔽对电荷均匀性的显著影响。与使用远程石墨栅极的参考器件相比,近邻栅极器件的电阻-载流子密度曲线在电中性点附近窄了约100倍,表明电荷波动被极大抑制。温度依赖性测量进一步显示,在高温下热激发载流子主导展宽,而低温下近邻器件仍保持极高的均匀性,仅在10 K以下出现由金属-绝缘体转变引起的局域化行为。

图1 | 近邻屏蔽对电荷均匀性的深远影响

图2进一步揭示了近邻屏蔽石墨烯中弹道输运的特性。在低载流子密度下,平均自由程接近器件宽度(约9微米),迁移率超过108 cm2 /V⋅s。磁聚焦和弯曲电阻测量直接证实了弹道输运的存在,甚至在电中性点的狄拉克等离子体中也观察到负弯曲电阻,表明其在玻尔兹曼体系中仍保持弹道性。

图2 | 近邻屏蔽石墨烯中的弹道输运

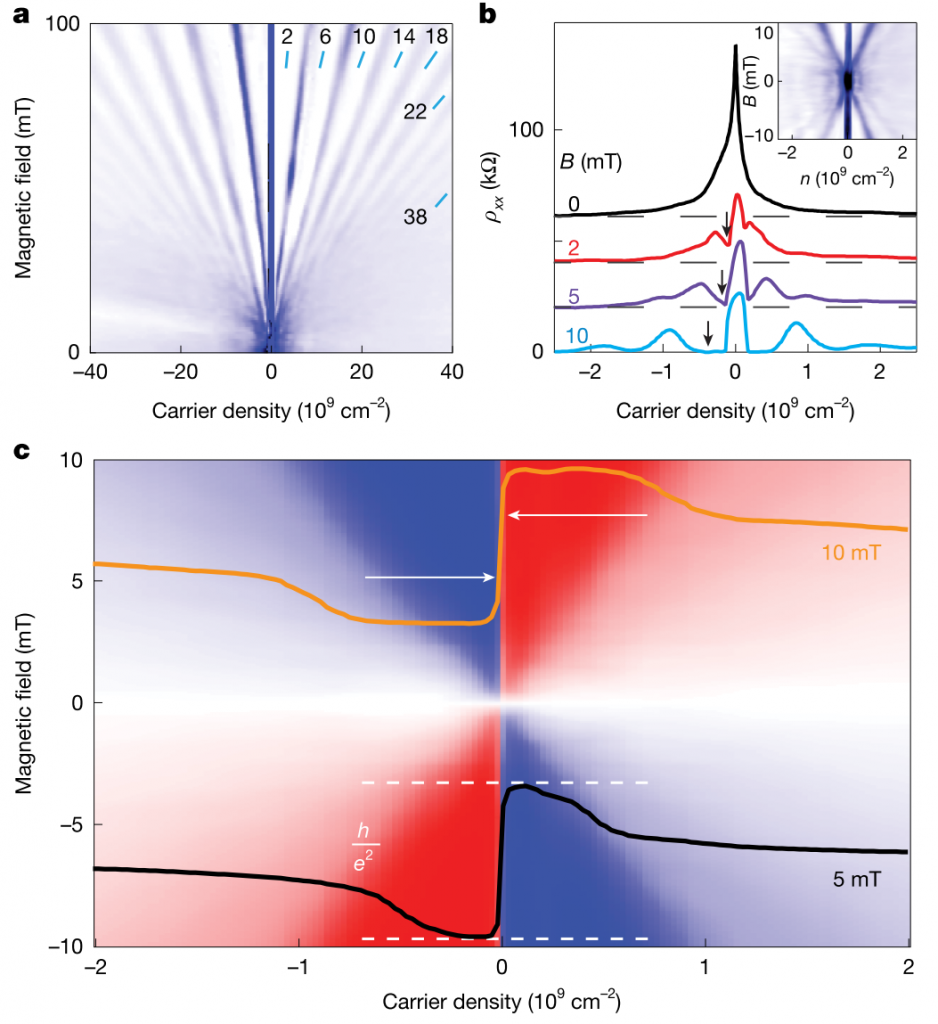

图3展示了在极低磁场(1–5 mT)下出现的朗道量子和量子霍尔效应。舒布尼科夫-德哈斯振荡在1毫特斯拉下清晰可见,量子迁移率超过107 cm2 /V⋅s。霍尔平台在5毫特斯拉下完全形成,其半高宽仅为3×107 cm−2 ,进一步印证了电荷均匀性的提升。

图3 | 毫特斯拉磁场中的量子化现象

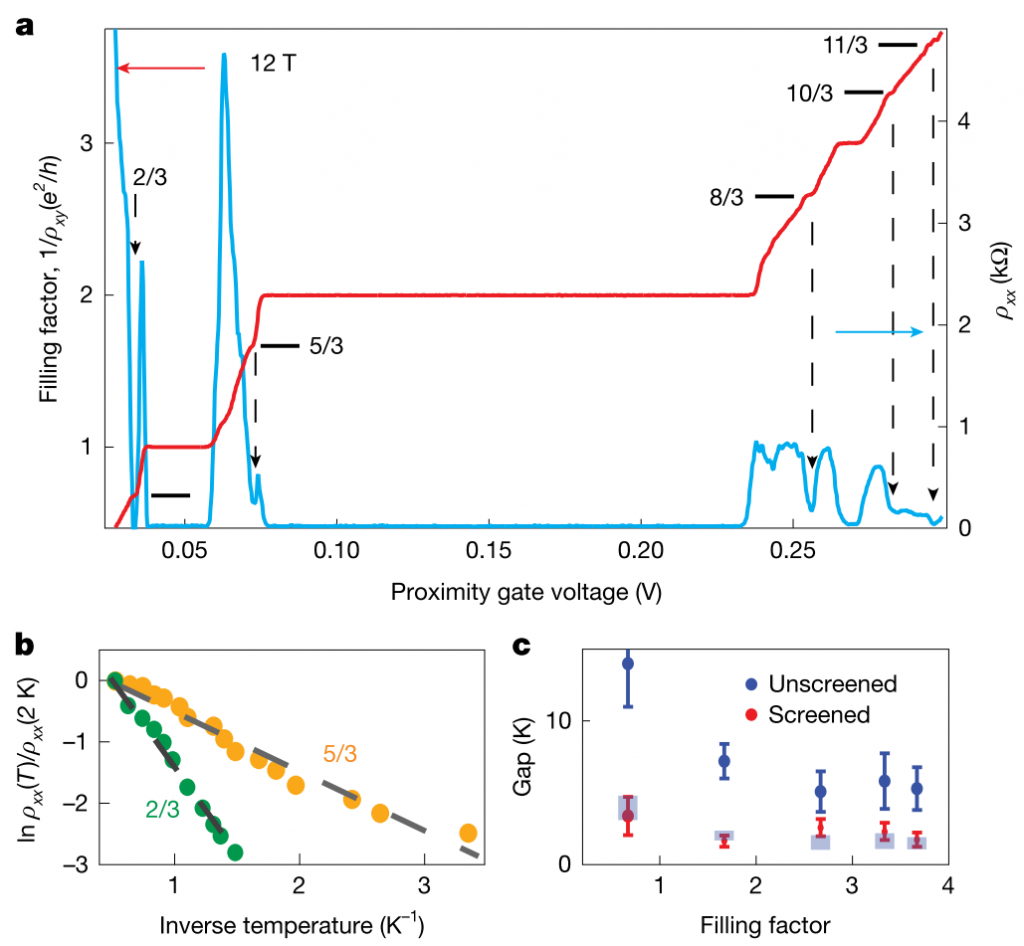

尽管近邻屏蔽抑制了长程电子相互作用,图4显示分数量子霍尔态仍在7 T以上磁场中出现,能隙虽相比未屏蔽器件降低了3–5倍,但仍显著高于其他二维系统。理论分析表明,该抑制因子与磁长度 ℓ B 和屏蔽距离 d的比值相符,说明在小于10纳米的尺度上多体效应仍保持强关联。

图4 | 近邻栅极器件中的分数量子霍尔效应

综上所述,该研究不仅为石墨烯器件提供了一条可靠的高质量制备路径,更使得在毫特斯拉磁场中研究量子输运和强关联现象成为可能。未来,近邻屏蔽技术有望应用于石墨烯多层结构、超晶格及其他二维半导体,为探索低无序环境下的新颖量子现象开辟新的方向。