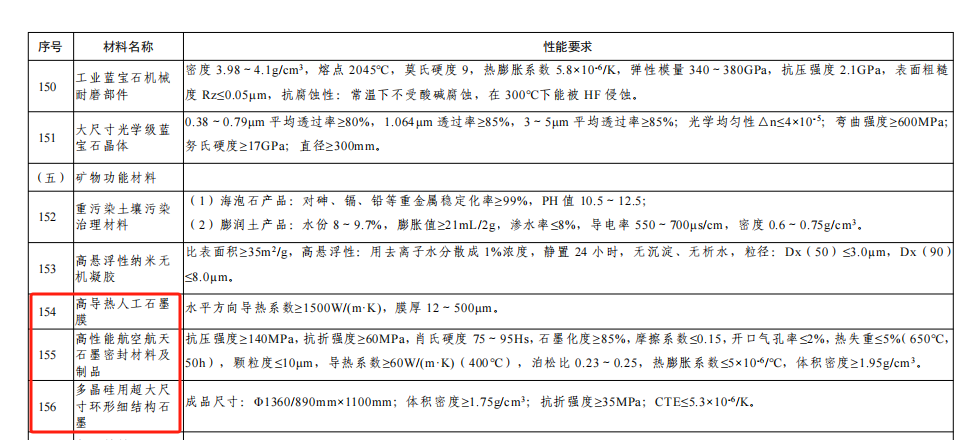

1:固态电解质最新成果 登上Science!

日本东京工业大学创新研究所全固态电池研究中心Ryoji Kanno教授团队利用高熵材料的特性,通过增加已知锂超离子导体的组成复杂性来设计了一种高离子导电的固态电解质,以消除离子迁移的障碍,同时保持超离子导电的结构框架。合成的具有组成复杂性的相显示出改进的离子导电性能。证明了这种高导电固态电解质能够在室温下对厚锂离子电池阴极进行充放电,因此具有改变传统电池配置的潜力。相关成果以“A lithium superionic conductor for millimeter-thick battery electrode”为题发表在Science上。

2:Science:锂空气电池

美国伊利诺伊理工大学(Illinois Institute of Technology)Alireza Kondori,Larry A. Curtiss,Mohammad Asadi等人在Science上发表论文。基于氧化锂(Li2O)形成的锂空气电池理论上可以提供与汽油相当的能量密度。氧化锂的形成涉及四电子反应,这比分别产生超氧化物锂(LiO2)和过氧化锂(Li2O2)的单电子和双电子反应过程更难实现。研究团队通过使用基于嵌入改性聚环氧乙烷聚合物基体中的Li10GeP2S12纳米颗粒的复合聚合物电解质,Li2O是室温固态锂空气电池的主要产品。该电池可在低极化间隙下充电1000次,并可高速率运行。研究成果以A room temperature rechargeable Li2O-based lithium-air battery enabled by a solid electrolyte为题发表于Science。

3:王春生锂电池成果 再发Nature!!!

美国马里兰大学王春生教授等人(共同通讯作者)在正极测采用不同重量比的Bi和Mg粉体球磨法合成了不同成分的Mg-Bi合金(MgxBi84;x=0、2、8、16、24)。由于Mg16Bi84使Li6PS5Cl在1.9 mA cm–2和1.9 mAh cm–2下达到最高的临界电流密度(CCD),选择它来研究Li沉积/剥离活化过程中的Mg迁移过程。Mg16Bi84负极夹层的优点包括:LiMgSx SEI的形成保护了Li6PS5Cl免受还原,并将Li6PS5Cl电解质与Li3Bi层紧密接触;同时,Mg向锂负极的迁移将Li3Bi层粘结到锂负极,在高容量容量时在多孔Li3Bi层的孔中沉积,有效地缓解Li沉积/剥离过程中的应力变化,降低了堆积压力;Li3Bi/Li6PS5Cl界面的高电位(约0.7 V)进一步稳定了Li6PS5Cl电解质,加速了Mg的迁移。更加重要的一点是,Li3Bi的高离子/电子电导率确保了Li沉积在Li3Bi/Li界面上,而不是在Li3Bi/Li6PS5Cl界面上。在正极侧,作者使用一种富氟(F)的界面层,其中F阴离子能够在4.3V时从NMC811表面层迁移到NMC811体相中,从而使得表明涂覆转化为F掺杂,最终使得NMC811从表面到体相的材料稳定性得到大幅度提高,即使在2.5 MPa的低堆叠压力下也能实现极其优异的性能。相关研究成果以“Interface design for all-solid-state lithium batteries”为题发表在Nature上。

4:厦门大学最新Nature!!!

厦门大学化学化工学院廖洪钢教授、孙世刚院士团队,与北京化工大学陈建峰院士团队和美国阿贡国家实验室徐桂良、Khalil Amine研究员团队在液体电池内构建了一个Li-S纳米电池,并结合电化学透射电子显微镜(EC-TEM),在醚类电解质内实现了对电极表面LiPSs演变的高分辨率实时观察。研究表明,活性中心将可溶性LiPSs聚集成类似液滴的密集相,并引发了非平衡纳米晶/无定形Li2S的瞬时沉积,而不是传统的逐步转化。密度泛函理论(DFT)计算和分子动力学(MD)模拟指出,聚集诱导的相变是由于活性中心与LiPSs液滴状密集之间的远程静电相互作用和集体电荷转移行为而导致的。

由于高能量密度和低成本,锂-硫(Li-S)电池被认为是先进能源存储系统的有希望的候选者。尽管在抑制锂硫化物长期存在的“穿梭效应”方面付出了巨大努力,但在纳米尺度上理解锂硫化物的界面反应仍然难以捉摸。研究团队使用原位液体电池电化学透射电子显微镜,直接可视化了锂硫化物在电极表面的原子尺度转化。值得注意的是,研究团队捕捉到了锂硫化物在纳米团簇活性中心固定表面上发生的出乎意料的聚集诱导的集体电荷转移。它进一步导致了从浓密的锂硫化物液相瞬间沉积出非平衡的Li2S纳米晶体。在没有活性中心的介入的情况下,反应遵循了经典的单分子途径,锂硫化物逐步转化为Li2S2和Li2S。分子动力学模拟表明,活性中心与锂硫化物之间的远程静电相互作用促进了由Li+和Sn2−(2 < n ≤ 6)组成的密集相的形成,密集相中的集体电荷转移也被从头分子动力学模拟所验证。这种集体界面反应路径揭示了一种新的转化机制,深化了对Li-S电池的基本理解。相关研究成果以“Visualizing interfacial collective reaction behaviour of Li–S batteries”为题,发表在顶级期刊《Nature》上。该论文的第一作者是厦门大学化学化工学院的博士研究生周诗远,以及北京化工大学的施杰博士。

5:UCLA李煜章最新Nature!!!

美国加州大学洛杉矶分校李煜章教授课题组通过在超快沉积电流密度下超过SEI膜的形成速度来解耦这两个相互交织的过程,同时也避免了质量传输的限制。通过使用低温电子显微镜,本工作发现一旦SEI不再影响锂金属的沉积行为,Li金属将不再沉积为的枝晶状,而是形成了完美的菱形十二面体形貌,这与电解质化学或集流体基底无关。本工作提出了一种脉冲电流源协议,通过利用Li菱形十二面体作为成核种子来克服这种失效模式,从而实现了致密Li的后续生长,提高了电池性能。虽然在过去的研究中,锂沉积和SEI膜的形成一直是紧密相连的,但本工作的实验方法为从根本上理解这些相互解耦的过程提供了新的机会,并为设计更好的电池带来了新的见解。相关论文以题为“Ultrafast deposition of faceted lithium polyhedra by outpacing SEI formation”发表在Nature上。

6:固态电池最新Nature!!! 一作已入职宁德时代

英国牛津大学Peter G. Bruce、T. James Marrow、 Charles W. Monroe教授课题组基于对全固态电池枝晶过程的多尺度多手段表征与原位追踪,提出了新的全固态电池枝晶理论,将全固态电池的枝晶短路过程分为引发和扩张两个不同的阶段,并分别建立了理论模型。其中枝晶的引发产生于锂在与Li/SE界面连通的近界面孔洞(缺陷)的沉积,在孔洞填满后将锂挤出的过程中,过大电流密度使得锂作为粘塑流体的流动过程产生极大的内部应力,从而引发电解质碎裂。而锂枝晶的扩张过程是一个锂枝晶在沉积的动态过程中从枝晶裂纹的尾部将固态电解质楔开(wedge open)的过程。枝晶的引发取决于固态电解质晶界的局部断裂强度、孔洞的尺寸、分布密度、及电流密度;而枝晶的扩张过程取决于固态电解质的宏观断裂韧性,枝晶在裂纹中的分布情况,电流密度,以及充电过程的面容量。根据锂金属在枝晶引发阶段与扩张阶段力学环境的差异,引发与扩张阶段对固态电池外部压力的敏感性截然不同。只有较大的压力才会大幅影响枝晶的引发过程,但枝晶的扩张过程却对外部压力非常敏感。降低外部压力可以显著抑制枝晶的扩张阶段,即使在枝晶引发的状态下也可以大幅延后固态电池的短路。研究成果以“Dendrite initiation and propagation in lithium metal solid-state batteries”为题发表于Nature。宁子杨、李冠辰、Dominic Melvin共同一作。

7:STXM研究锂电池非均相反应动力学

美国麻省理工学院Martin Z. Bazant教授等人工作表明表明,可以从碳包覆的磷酸铁锂纳米颗粒的原位扫描透射X射线显微镜(STXM)图像中了解到非均相反应动力学。将STXM图像的大型数据集与热力学一致的电化学相场模型、偏微分方程(PDE)约束优化和不确定性量化相结合,研究团队提取了自由能级图和反应动力学,并验证了它们与理论模型的一致性,还了解了反应速率的空间异质性,这与通过俄歇电子显微镜(AEM)获得的碳涂层厚度分布非常匹配。在180000个图像像素中,与学习模型的平均差异非常小(<7%),与实验噪声相当。研究结果为学习传统实验方法无法达到的非平衡材料性质开辟了可能性,并为表征和优化非均匀反应表面提供了一种新的无损技术。相关研究成果以“Learning heterogeneous reaction kinetics from X-ray videos pixel by pixel”为题发表在Nature上。

8:18650电池也能发Nature!

伦敦大学学院的Shearing教授利用先进的XRD方法对高速运行的锂离子18650电池进行了充电状态、机械应变和温度的表征。他们观察到不同电池类型和电流条件下的内部温度变化,并发现充电协议对温度升高有重要影响。这项研究为解决与温度相关的电池问题提供了设计缓解措施的可能性,从而改善高速电动汽车应用中的热管理。相关成果以 “Mapping internal temperatures during high-rate battery applications” 为题发表在Nature上。

这项创新性研究通过先进的同步辐射X射线衍射方法,创新性地表征了高速运行的锂离子电池的充电状态、机械应变和温度分布,为高速电动汽车应用中的热管理提供了改进的机会。