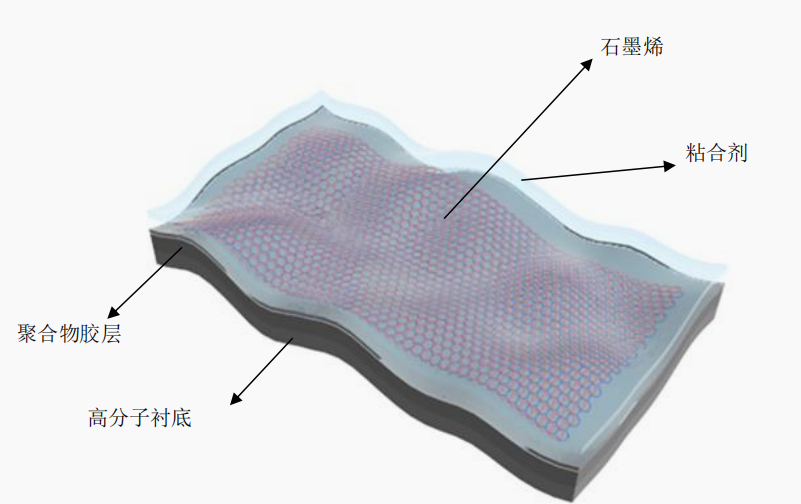

中国赣州首届石墨烯暨纺织服装新材料产业论坛

2024-03-18 至2024-03-20, 江西省赣州市兴国县

为进一步落实《建设纺织现代化产业体系行动纲要(2022-2035年)》,推动我国纺织科技创新驱动发展和新材料技术突破,提升技术应用与产品开发水平的要求,深入贯彻全国新型工业化推进大会重要精神,中国纺织工业企业管理协会与赣州市人民政府定于2024年3月18日-20日在江西省赣州市兴国县共同举办中国赣州首届石墨烯暨纺织服装新材料产业论坛,汇聚整合产业供应链上下游资源,探讨“新材料之王”石墨烯在纺织服装等领域的研究和产业化应用,助力行业向“新智造与新创造”转型升级,实现纺织服装行业的可持续绿色发展。

点击链接:【重要通知】中国赣州首届石墨烯暨纺织服装新材料产业论坛开幕在即,诚邀莅临!

2024南京国际锂电池展

2024-03-28 至 2024-03-30,南京国际博览中心

近年来,中国动力锂电池在全球市场份额稳步上升,我国锂电池设备产业链在前端、中端、后端以及整线方面都涌现了一批颇具实力且具有民族品牌的制造商,产品更是实现了进口替代。为促进锂电行业新产品、新技术、新材料、新工艺及新装备的推广应用与经贸交流,本届展会将重点展示新能源锂电池产业的发展趋势和最新成果,涵盖了电池材料、制造设备、成品及应用领域等多个方面,为业内人士提供了一个交流和学习的平台。本届展会涵盖了新能源锂电池产业链的各个环节,包括电池材料、电池制造设备、电池成品、充电设施等。此外,还将有各种新能源汽车、储能系统等应用领域的展示。

2024南京国际锂电池展 http://www.fairglobal.com.cn/exhibit/202308/30/8901.html

2024第十一届深圳国际石墨烯论坛

2024年4月 10 – 4月 13日,深圳市大学城会议中心

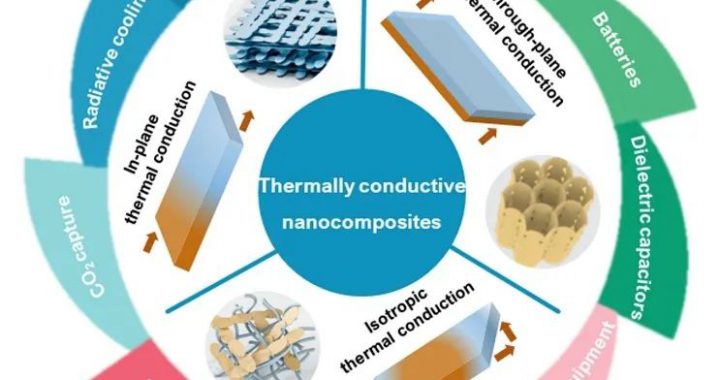

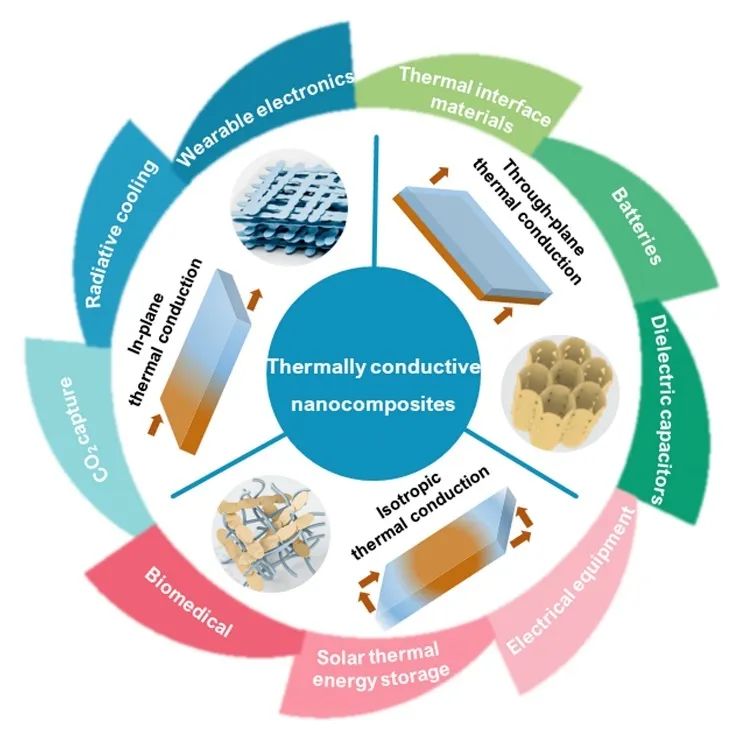

会议将围绕储能材料、石墨烯、新型二维材料以及碳纳米材料,邀请来自中国、美国、欧洲、韩国、新加坡、日本等多个国家和地区的知名学者和产业界人士,从学术和产业化视角探讨储能材料、石墨烯等二维材料及其它碳材料的研究进展和产业化现状,为国内外杰出科学家与企业家搭建一个交流与合作平台,以推动世界范围内石墨烯等纳米材料和储能材料的产业化进程。本次大会的主要议题包括:石墨烯等二维材料的制备与物性、石墨烯等二维材料的器件应用、石墨烯等二维材料的环境应用、石墨烯等二维材料的能源应用等。

同期举办2024第五届储能材料国际研讨会。

深圳国际石墨烯论坛 https://www.sz-graphene.ac.cn/index.html

2024中国安徽国际新材料展览会

2024年05月24-26日, 合肥滨湖国际会展中心

安徽省新材料产业实现新突破,新材料产业规模以上工业产值同比增长14.1%,在该省战略性新兴产业中占比27%,位列该省战略性新兴产业行业第一。近年来,安徽省围绕产业链供应链上下游需求,绘制新材料产业链“图谱”,链接优质企业,列出补短板清单,助力精准开展“双招双引”。将继续实施创新体系建设工程、企业招引培育工程、产业集群打造工程、数字技术赋能工程、绿色低碳发展工程、产业生态优化工程和开放合作提升工程等七大工程。到2025年,力争实现安徽省新材料产值规模突破1万亿元,并不断打造具有国际影响力、国内一流的新材料产业聚集地。

为响应市场“2024中国安徽国际新材料展览会”将于2024年05月24-26日在合肥滨湖国际会展中心举办,我们将充分发挥安徽承东启西、连南接北的区位优势,区域优势,结合我们多年会展经验和企业数据的累计,为各参展企业和广大国内外新材料行业的交流合作提供平台,推动安徽新材料产业实现高质量快速发展。

合肥.2024新材料展览会 http://www.fairglobal.com.cn/exhibit/202312/04/11210.html

中国化学会第34届学术年会 第49分会:纳米碳材料

2024年6月15日至18日,广州市·白云国际会议中心

中国化学会第34届学术年会将于2024年6月15日至18日在广东省广州市白云国际会议中心举行,6月14日报到。本届年会由中国化学会主办。

中国化学会第34届学术年会设立学术分会70个。学术交流形式包括大会特邀报告(PL)、分会主题报告(KN)、分会邀请报告(I)、口头报告(O)、快闪报告(F)和墙报(P)。年会面向广大化学工作者征集学术论文(摘要),欢迎化学及相关领域科研、教学和产业工作者踊跃投稿,积极参会。

年会期间将同步举办丰富多彩的论坛、继续教育等系列活动。也将举办“新技术、新产品与新仪器成果展览”,邀请相关高校和科研院所、企业、图书出版和学术期刊的支持和积极参与。

学术年会官方网站 https://www.chemsoc.org.cn/meeting/34th/

2024深圳国际先进材料技术与应用展览会

2024年6月26—28日,深圳国际会展中心(新馆)

2024深圳国际先进材料技术与应用展览会立足于中国经济的核心区域、国际现代化大都市—深圳,这里是专业用户行业影响深远,有规模盛大的先进材料专业展会、由中国先进材料协会、中国电子学会电子材料学分会主办、亨劢会展(上海)有限公司承办。随着《中国制造2025》战略纲领的提出,对先进材料的需求越来越大,因此先进材料成为了世界关注的重心,我国大力发展先进材料作为打造制造强国的重要举措之一,先进材料作为新材料领域的重要分支,得到了国家政策的大力支持。本次展览会是一个为专业用户,研究人员,工程师,学者以及来自世界各地的相关专业人士,提供一个展示他们在先进材料研究成果的平台,同时,这次展示为与会代表提供了面对面交流新思想和应用经验、建立业务或研究关系、为未来合作寻找全球合作伙伴的机会。我们真诚地邀请所有的专业用户,研究人员,学者,工程师,采购管理层和其他有兴趣的人士参加。

同期举办2024第五届深圳国际新材料展览会暨高峰论坛

2024中国(深圳)国际先进材料技术与应用展览会 http://www.zncl-expo.com/

2024第五届深圳国际新材料展览会暨高峰论坛(官网网站) http://dg.ihifchina.cn/

GAAPCHINA 2024中国国际石墨烯创新大会

2024年9月20-22日,中国·宁波

“2024(第十一届)中国国际石墨烯创新大会”将于2024年9月20-22日在宁波召开。本届大会由石墨烯联盟(CGIA)和国家石墨烯创新中心联合主办,大会将聚焦科技成果转化、国际合作、产业链供应链三个方面,携手终端用户打造多场商业化论坛;同时,为了深化国际合作,营造全球影响力,加速国际成果对接,促进国内外石墨烯产业交流,为各国石墨烯企业联手打造一个国际展示平台,助力企业走出国门,走向世界,联盟还将联合众多国外机构打造多场海外分会场、国际石墨烯颁奖晚会、国际石墨烯新材料大赛等多场国际特色活动。

2024中国国际石墨烯创新大会官网:http://www.grapchina.cn/

2024中国国际纳米及石墨烯技术应用展览会

2024年9月24-28日,国家会展中心·上海虹桥

同期召开:2024第二十四届中国国际工业博览会—新材料产业展览会

2024中国国际纳米及石墨烯技术应用展览会与2024第二十四届中国国际工业博览会—新材料产业展同期举行,QUANTUM2024作为2024第二十四届中国国际工业博览会—新材料产业展重要主体活动之一,展会将以“国际化、权威化、专业化”的要求,邀请中国和全世界的纳米及石墨烯厂家展示新材料、新技术、新设备,从而帮助业界高层全面了解全球纳米及石墨烯材料应用的z新趋势,为国内外纳米及石墨烯材料全行业链的融合与发展搭建交流交易的广阔平台,推动国内纳米及石墨烯材料的技术升级,帮助促进行业的可持续发展及引导产业发展导向。同时为观众打造纳米及石墨烯材料产业的一站式采购平台!

2024中国国际纳米及石墨烯材料展览会 http://www.quantum-expo.com/

2024中国碳材料展 http://www.tclexpo.cn/

2024第八届国际碳材料大会暨产业展览会

2024年12月5-7日,上海浦东·上海新国际博览中心

Carbontech 品牌始于 2016 年,面向未来科技的关键战略布局,深耕碳材料领域,专注于推动碳材料行业高质量发展的一站式科技服务平台,涵盖新媒体、投融资、产业咨询、技术服务、人才服务五大业务体系,汇聚了国内外顶尖科研团队学术成果和产业化成果,旨在深度发掘碳材料行业的创新力量,发掘碳材料产业应用商业价值。经过8年积累,Carbontech 已服务超过20 多个国家和地区的客户,万余种优质产品和创新技术通过 Carbontech 平台展示。同时,Carbontech 布局全方位媒体矩阵,通过微信公众号、视频号、抖音号、领英、碳圈、材视、碳材料杂志、蓝皮书、产业地图、会议、展览等“线上+线下”平台,多方位传递行业声音。

碳材料大会暨产业展会同步始于2016年,以“齐聚全球力量,共“碳’材料未来”为口号始终秉持产学研融合,在大会名誉主席薛群基院士的关怀和指导下,搭建碳材料行业交流平台载体,积极促进人才、技术及项目的合作交流与对接,已经发展成为极具影响力的学术交流和产业协作平台。

链接:2024第八届国际碳材料大会暨产业展览会