阅读提示:

科幻电影《流浪地球2》中的太空电梯,曾给观众带来极大视觉冲击,其关键材料,就是当今科学界功能性最强的新材料之一——石墨烯。

石墨烯,由单一的碳元素组成,具有良好的导电、渗透性能,能够支撑数百万倍自身重量的负载,在当今的主流科幻作品中经常作为“幕后技术顾问”,为故事中一个个令人惊奇的科幻设定提供强大的“现实基础”。

我国石墨烯产业经过十余年的发展,已从初期的技术导入阶段迈入产业优化整合的新阶段。随着制备技术的成熟和应用场景的拓展,产业重心逐渐从“技术驱动”转向“应用牵引”。未来3至5年,石墨烯产业有望形成“以应用拉动产业”的发展格局。相关企业应坚定主攻方向,专注于关键技术的突破和高附加值产品的开发,避免盲目扩张和低水平重复建设。同时,加强与高校、科研院所的合作,提升研发能力和创新水平,推动石墨烯在电子信息、新能源、航空航天等领域的应用。此外,积极参与国际标准的制定和认证,拓展海外市场,提升国际竞争力。通过不断的技术创新和市场拓展,石墨烯有望在未来的高科技产业中发挥更大的作用。

本版文字除署名外由 中石化(上海)石油化工研究院有限公司 孙 赛 蒋建忠 董文芊 提供

从基础研究到产业化应用快速发展

石墨烯作为一种具有优异性能的新材料,自2004年被发现以来,经历了从基础研究到产业化应用的快速发展过程。

在国际上,石墨烯的研究和应用取得了显著进展。例如,欧洲启动了“石墨烯旗舰计划”,投资10亿欧元用于石墨烯的研究和商业化应用;美国则通过国家纳米技术计划(NNI)支持石墨烯的研究。

在国内,2024年1月,中国五矿王炯辉研究员牵头的团队在天然石墨球化领域取得重大突破,发现了鳞片石墨碰撞嵌合为主的球形石墨生成机理,首次提出影响石墨球化生成的关键因素,为天然石墨球化理论的研究作出了重要贡献。

我国高度重视石墨烯产业的发展,出台了一系列政策支持其技术研发和产业化。2012年,工信部发布《新材料产业“十二五”发展规划》,首次明确提出支持石墨烯新材料发展;2015年,《中国制造2025》将石墨烯列为重点发展的战略前沿材料;2019年,工信部发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019年版)》中,累计9种石墨烯材料入选。各地政府也积极推动石墨烯产业的发展,如北京市在2024年11月发布了《北京市石墨烯产业发展实施方案(2024-2027年)》,旨在引领全国石墨烯技术创新和产业发展,加快形成未来材料产业新质生产力。

在国家及地方政策的有力支持下,石墨烯在多个前沿领域的应用不断拓展,未来有望在推动新材料产业升级和高科技产业发展中发挥更加重要的作用。

制备技术多样且已初具产业规模

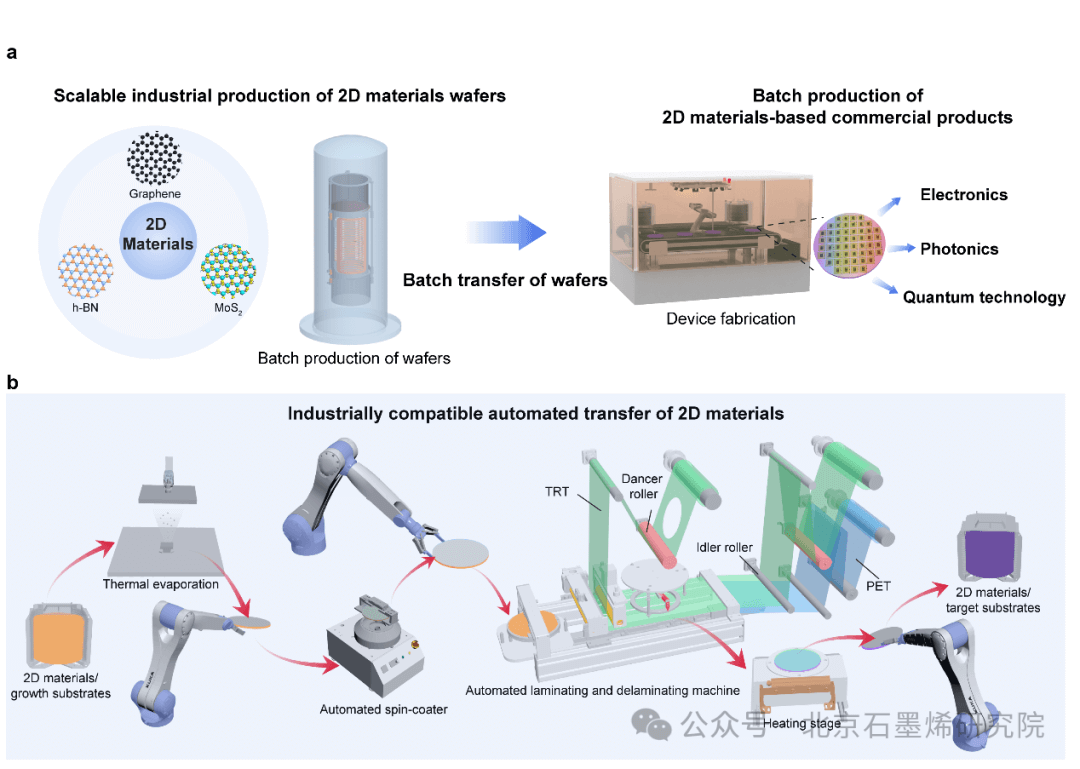

石墨烯的制备技术多样,主要包括机械剥离、化学氧化还原、化学气相沉积(CVD)和物理法液相剥离等。机械剥离法可获得高质量的单层石墨烯,但产量低、成本高,难以实现规模化生产;化学氧化还原法通过氧化石墨生成氧化石墨烯,再还原为石墨烯,工艺简便、成本较低,但产物中常含有缺陷,影响其电学性能;CVD法可在金属基底上生长大面积高质量石墨烯,适用于电子器件制造,但设备投资大、工艺复杂;物理法液相剥离利用超声波或剪切力将石墨剥离成石墨烯,具有成本低、工艺简单、易于规模化等优点,适合大批量生产。

液相剥离技术的原理是通过超声波或高剪切力将石墨层间的范德华力破坏,使其剥离成单层或少层石墨烯。该方法操作条件温和,无须高温高压,设备简单,适合大规模生产。然而,传统的超声波辅助液相剥离存在能耗高、产率低的问题。为提高效率,研究者开发了高剪切混合、微流体化等新型剥离技术,并通过优化溶剂体系、引入表面活性剂等手段,提升石墨烯的剥离效率和稳定性。此外,功能化处理也有助于改善石墨烯的分散性和应用性能。

全球石墨烯产业链可分为上游、中游和下游三个环节。上游主要包括石墨原料的开采和供应;中游涉及石墨烯的制备和功能化处理;下游则涵盖电子、能源、复合材料、生物医疗等应用领域。在国际市场上,中国、美国、韩国、英国等国家在石墨烯产业中占据重要地位。例如,英国的Paragraf公司专注于高质量石墨烯晶圆的生产,推动其在半导体和生物传感器领域的应用;俄罗斯的OCSiAl公司是全球最大的石墨烯纳米管制造商,拥有工业规模的合成技术,产品广泛应用于电池、涂料等领域;英国的Levidian Nanosystems公司利用生物气体废弃物生产高质量石墨烯,实现了资源的高效利用。

我国的石墨烯产业发展迅速,已初具规模,形成了常州、宁波等产业聚集区。常州的二维碳素、宁波的墨睿科技等企业在石墨烯制备和应用方面具有较强的竞争力。此外,产业联盟和技术平台的建立也促进了资源整合和技术创新。然而,我国石墨烯产业仍面临标准不统一、下游应用渗透率低等挑战。为解决这些问题,需要加强标准体系建设,推动高质量产品的研发,拓展下游应用市场,提升整体产业竞争力。

石墨烯未来在多个关键领域应用前景广阔

石墨烯因其优异的物理化学性能,在多个关键应用领域展现出广阔的前景。

在防腐涂料与复合材料领域,石墨烯的高比表面积和优异的阻隔性能使其成为理想的添加剂。研究表明,石墨烯基防腐涂料在海洋、桥梁、石化等工业防腐场景中表现出色,其使用寿命可比传统涂料延长一倍以上。液相剥离法制备的石墨烯具有良好的分散性和与涂料的相容性,能够在涂层中形成致密的屏障层,显著提高防腐性能。市场方面,石墨烯防腐涂料的需求正在快速增长,预计未来几年将保持高速增长态势。国内企业,如中石化(上海)石油化工研究院、新成石墨等正在积极布局,扩大产能,以满足市场需求。

在柔性电子与传感器领域,石墨烯的高导电性、柔韧性和透明性使其成为柔性显示、智能穿戴和印刷电子等应用的理想材料。石墨烯油墨可用于制备柔性电极和导电线路,满足高性能柔性电子器件的需求。液相剥离法制备的石墨烯在柔性电子器件的成膜和图案化方面具有优势,能够实现大面积、低成本制备。随着柔性电子市场的快速发展,石墨烯在该领域的应用前景广阔。

在新能源方向,石墨烯在锂离子电池和超级电容器中具有重要应用。石墨烯可用于锂离子电池的负极材料、导电剂和隔膜涂层等环节,提升电池的倍率性能、循环寿命和能量密度。此外,石墨烯与硅碳、固态电池的复合也成为研究热点,有望突破现有技术瓶颈,进一步提升电池性能。随着电动汽车和储能市场的快速增长,石墨烯在新能源领域的应用将持续扩大。

在热管理与散热材料方面,石墨烯的高导热性使其成为电子产品和汽车等领域的理想散热材料。石墨烯导热膜和填料可用于提高器件的热导率、降低热阻、提升散热效率。散热涂料的设计思路主要是利用石墨烯的高导热性和良好的分散性,形成高效的热传导通道。然而,石墨烯在实际应用中仍面临工艺挑战和材料稳定性问题,需要进一步优化制备工艺和材料性能。

石墨烯在多个关键应用领域展现出广阔的前景。随着制备技术的不断进步和产业链的逐步完善,石墨烯的应用将进一步拓展,推动相关产业的升级和发展。

构建石墨烯领域竞争优势的对策建议

目前,我国石墨烯产业正处于从实验室研究向商业化应用转型的关键阶段。企业在技术路径选择、产品开发、产业协同及未来战略等方面的决策,将直接影响其在全球新材料竞争格局中的地位。

在技术路径选择方面,液相剥离法因成本低、工艺简单、易于规模化等优势,成为许多企业的首选。为提高效率,企业需在原料选择、剥离工艺、分散与稳定控制等方面持续优化。此外,构建技术壁垒也是企业提升竞争力的关键。通过专利布局、设备自主化、工艺标准化等措施,企业可以在技术上形成独特优势。产品形态的升级也是技术深化的重要方向,从粉体向浆料、预分散液、功能母液等高附加值产品转变,有助于拓展应用领域,提升产品附加值。

在产品开发方面,企业应以应用场景为导向,深耕某一细分市场,形成应用闭环。例如,在防腐涂料领域,石墨烯企业通过与终端客户共研产品,定制功能化解决方案,可以更好地满足市场需求。此外,从“卖材料”到“卖体系”的商业模式升级,也是企业提升竞争力的重要途径。通过提供整体解决方案,企业可以增强客户黏性,提升品牌价值。

在产业协同方面,企业应加强与高校、科研院所的合作,增加研发深度。通过共建联合实验室或中试平台,企业可以加快技术转化,增强创新能力。此外,与涂料、电子、能源等企业的合作,有助于拓展应用领域,实现产业融合。拓展海外客户资源,参与国际标准与认证,也是企业提升国际竞争力的重要手段。通过与全球领先企业的合作,企业可以借鉴先进经验,提升自身水平。

此外,企业在技术方面,应更加注重工艺降本、批次稳定性、绿色制备等方面的优化;在市场层面,应关注政策动向,积极参与应用示范工程;在管理层面,应打造核心产品,坚持长期主义,强化品牌建设。

中国石化在行动

上海院:成功开发多款石墨烯重防腐涂料

本报讯 面对石化行业日益严峻的腐蚀挑战,高性能环保型重防腐材料成为关键技术方向。上海院自2019年起开展高品质粉体石墨烯制备研究,2021年起聚焦石墨烯在防腐涂料中的工业应用,围绕分散性、界面相容性等难点持续攻关,形成自主改性分散与涂装技术。近年来成功开发出5款石墨烯重防腐涂料,产品附着力大于等于16兆帕,盐雾试验大于2000小时,耐压达70兆帕,同时具备优异的耐酸碱、原油、硫化氢等介质腐蚀能力,适用于高盐高湿、昼夜温差大等环境。

2025年,该产品在销售华东陈山油库实现首次规模化工业应用。该油库地处沿海,环境具有代表性,对材料防护性能要求极高。此次成功应用标志着石墨烯防腐技术实现实用化突破,相关产品已通过C5等级重防腐认证,入选中国石化化工新材料十大产品及技术攻关清单。(孙 赛 蒋建忠 董文芊)

销售华东:加快石墨烯重防腐涂料推广应用

本报讯 销售华东陈山油库地处沿海,在强紫外线、高盐、高湿的腐蚀环境中,储罐使用寿命与安全性能受到严重影响。以往,防腐材料主要以环氧富锌为主,易出现剥落粉化现象。为解决这一难题,销售华东引进由上海院自主研发的石墨烯重防腐涂料。

石墨烯重防腐涂料可为金属提供长期保护作用,具备优异的抗高压、抗腐蚀气体腐蚀能力,同等条件下,其抗盐雾腐蚀性能提升95%,同时附着力强、韧性高。

销售华东全力保障现场组织,紧盯过程管控,在项目施工过程中严格执行高标准质量控制,稳步推进标准化工地建设,于4月完成陈山油库12号罐防腐试验,现场施工面积约5300平方米。经现场施工测算,石墨烯涂料涂布率较过往涂料提升64%,减少了防腐涂料总用量。同时,石墨烯涂料预计保护期限逾十年,大幅节省了维护成本,降低了安全风险。当前,销售华东正逐步加快石墨烯重防腐涂料在油库码头输油臂、栈桥管线等关键部位的推广应用。(沈益萍 徐 亮)

SEG洛阳技术研发中心:全流程技术支持石墨烯涂层应用

本报讯 近日,SEG洛阳技术研发中心联合上海院,针对不同应用场景开发石墨烯涂层配套体系及施工工艺技术,并在销售华东陈山油库成功实现全流程标准化施工,填补了相关技术空白。

该中心项目团队基于不同地域石化企业大气腐蚀环境特点,结合耐盐雾、耐人工老化、耐酸及耐碱等实验室模拟加速实验研究,通过考察比对喷砂参数、稀释剂用量、涂装方式、粗糙度等因素对涂层质量的影响规律,明确了施工过程的关键参数,形成了针对石墨烯重防腐涂料的施工工艺。为解决涂层维护过程中存在的“过修”“欠修”问题,他们开发了涵盖新建和维修场景的系列石墨烯涂层配套体系及施工技术规范,为现场高质量施工提供了坚实可靠的技术支撑。在陈山油库现场施工过程中,他们还协同业主和施工单位,开展粗糙度、施工环境、涂敷质量等关键参数实时检测和技术指导,为项目顺利实施提供全流程技术支持。项目质量测评结果表明,涂层附着力在8兆帕以上、干膜厚度合格率达100%。

下一步,该中心将聚焦苛刻腐蚀环境、沿海码头及酸性水罐等场景进一步开展技术攻关,为石墨烯重防腐涂料的推广应用提供技术支撑。(王 娅 李晓炜)

来源:中国石化报