电池的充放电性能测试是电池的最基本性能测试,通过充放电曲线我们能够看出电池的许多特性。

1大致的欧姆内阻

通过起始充电电压与充电前电压以及放电初始电压与放电前电压的差值以及充放电电流可以简要评估电池欧姆内阻。与电池的充放电电流有关,并且与电池储存时间有关,电池储存时间长,电极表面发生钝化,初始充放电电压会发生突升或突降的值比较大,需要数次小电流充放电活化。

2电池的充放电能量

通常充放电检测的同时会累积计算电池的充放电能量。单纯从充电能量或放电能量看不出电芯性能的好快。两者结合,可以进行有效比较和应用:

(1)计算电池充放电能量效率:能量效率越高,应用过程中带来的能量损失越小,可以直接给用户带来经济效益。

(2)根据能量守恒定律,经过一次充放电循环,电芯又恢复到初始状态,当中充电和放电之间发生的能量损失都会转化成其它能量,最直接的就是热量,二者差别越大,产生的热量越大。可以给热管理系统的设计带来参考。

(3)结合电池SOC~静置电压曲线,可以通过积分法或拟合法分别计算出充电或放电过程中产生的热量。

3电池的充放电容量

可以直接评判电池的容量大小。也可以通过充放电容量计算电池的库伦效率,库伦效率反应电池充放电过程中的副反应。锂离子电池的库伦效率达到100%。

4 SOC的判断与校准

根据充放电压、温度等情况,与基本对应基本曲线或表格对比,可以判断SOC值,或者对电池SOC进行修正。需要用稳定充电或放电阶段的电压来进行比较。

5计算电池的平均充电电压与平均放电电压

根据充放电容量与电流,计算电池充电或放电的平均电压,可直接对比评价电池的性能。平均充电电压越低、平均放电电压越高,二者的差别越小,电芯性能越好。

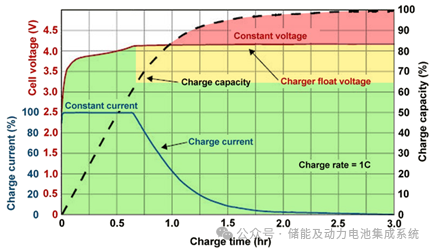

6充电恒流比

相对来说,同样条件下电池充电恒流比越大,电池的性能表现越好。充电恒流比和选择的充电电流、恒压值有关。根据不同电流下的充电恒流比,可以判断电池适宜的充电电流范围。

7充电截止电压和充电恒压值的判定

根据电池的充电曲线,可以确定电芯充电的恒压数值。持续恒流充电情况下,恒压值设定在略低于充电电压突变点的位置,要高于充电平台电压。对于单体电池来说,可控性好,可以选择较高的截止电压与恒压值。电池组由于电池一致性的差异,选定的恒压值要略低于电芯充电的恒压值。许多电池组进行检测时容量不足,充电进入不了恒压阶段,选择的恒压值较高是主要原因之一。

8充电保护电压

通常BMS对于充电电压有2-3次报警值设定,根据电压检测、判断以及器件动作时间等的响应时间总和,按照充电电压至各级报警电压的可持续时间(要考虑最不利情况,如较低温度充电),确定各级报警电压以及保护电压。

9放电截止电压

充电或放电过程电压发生突变,表明电池内部发生了其它化学反应或活性物质基本完全变为充电态或放电态。放电截止电压同样选择在突变点以下合理位置。正常情况下根据达到危险电压值钱,考虑检测判断响应时间,确定放电截止电压。另一个要根据实际应用的电压范围确定放电截止电压,尤其对于低温应用更重要,许多电芯标称的低温放电容量相对较高,但低温情况下放电截止电压一般设定的较低,实际应用可能远高于此电压,许多容量并不可用。

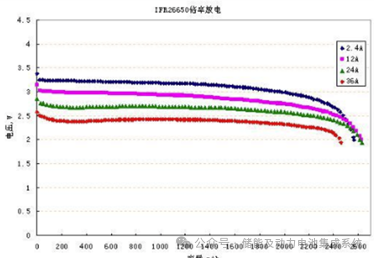

10判定电池适宜的充放电电流范围功率性能

以不同电流进行充放电,根据充放电曲线,可以较好判断电池的充放电电流范围、功率性能等。以不同电流充电或放电,可以观察电压曲线间的电压差,在较小的电流范围内,电流变化不会引起充电电压或放电电压曲线有明显变化,超过一定电流,随着电流加大,电压曲线之间的差别会逐渐加大,超出成比例增加的范围,如1C到2C放电曲线电压差别50mV,2C~3C之间差别50mV,3C~4C之间差别达到了100mV,则可能不适宜4C放电,温升过快。充电也一样,可以结合充电恒流比确定适宜的充电电流范围,针对不同温度下、不同荷电量下的充电曲线,可以确定不同温度、SOC状态下适宜的充电制度。

11电池中发生的化学反应

不同的电化学反应有一定的电压范围,若充电或放电曲线呈现出明显的分界特点,如两个充电或放电平台、两端特征明显不同的曲线(排除电流、温度等变化因素),表明电池内发生了不同的化学反应,对电池性能分析、材料分析等有一定意义。

12循环寿命评估

对比新电池的充放电曲线变化情况,可以评判电池的衰减情况,预估电池的剩余寿命等。需要对比一些特性参数如充放电容量、平均电压、充电恒流比等。

13温度的影响

电池充放电结合温度测量,可以评判电池的温度性能、温度的影响等。

14关键电压点的关注

电池充放电曲线上有许多关键电压点,如开路电压、充电曲线斜率发生突变的电、放电曲线斜率发生的突变点,都可以作为电池管理中的一些关键参数来控制、判断。

15确定适宜的使用电压范围(或SOC范围)

根据充放电曲线电压变化,可以确定可用的SOC范围。

16其它

根据放电能量,以及电芯或电池组的重量和尺寸,可以计算电池和电池组的重量比能量和体积比能量。

根据充电过程中电池或电池组的温度变化,可以确定电池组的适宜充电倍率等。

来源:储能及动力电池集成系统