作为一种非常重要的物理光学特性及分析技术,拉曼散射效应自二十世纪三十年代由印度物理学家拉曼爵士发现后,至今的研究历程已近百年。拉曼散射效应是通过激发样品中的分子振动来提供化学信息。在拉曼散射过程中,激光与样品相互作用,使得样品中的分子发生振动并散射出去的光子与入射激光的频率相差,这个差值就对应了分子的振动信息。

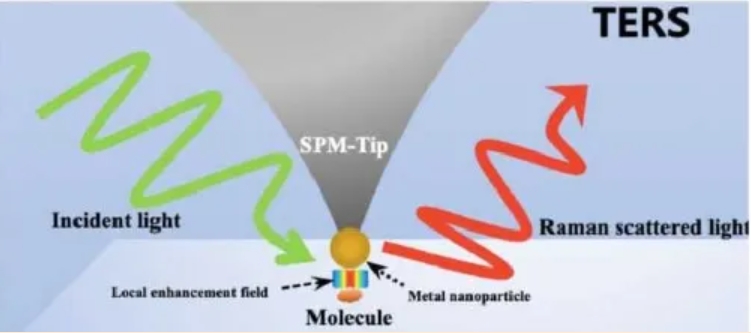

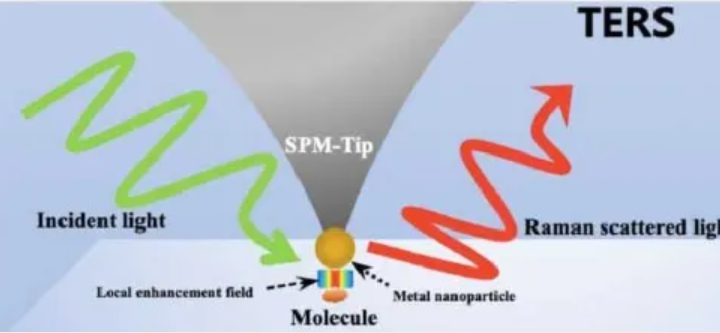

近年来,随着技术研究的不断深入,拉曼散射在表面化学、生物化学、纳米材料和能源等领域得到了广泛应用。同时,基于拉曼散射的新技术也层出不穷,如表面增强拉曼散射(SERS)、共振增强拉曼散射、针尖增强拉曼散射(TERS)等,这些技术在提高检测灵敏度和分辨率方面发挥了重要作用。

石墨烯的表面增强拉曼表征

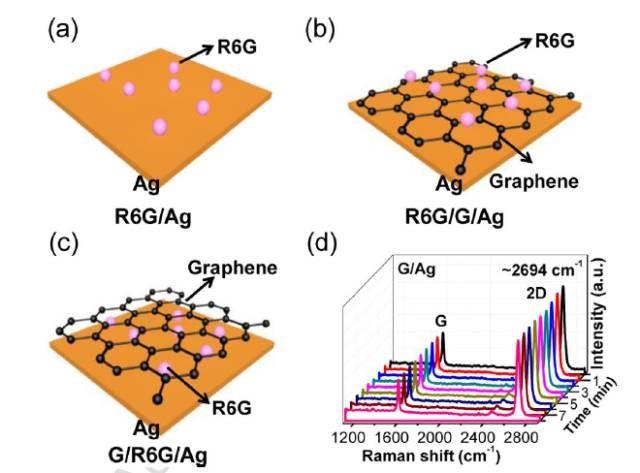

当一些分子吸附在特定的物质(如金和银)的表面时,分子的拉曼光谱信号强度会出现明显地增幅,我们把这种拉曼散射增强的现象称为表面增强拉曼散射(Surface-enhanced Raman scattering,简称SERS)效应。SERS技术克服了传统拉曼信号微弱的缺点,可以使拉曼强度增大几个数量级。当然想要得到很强的增强信号首先需要得到很好的基底。石墨烯作为一种新型二维超薄碳材料,易于吸附分子,可以说是天然的衬底。当某些分子吸附在石墨烯表面时,分子的拉曼信号会得到明显地增强。近年来,许多学者对此进行了研究[6,7,8],试验结果显示石墨烯不仅可以增强分子拉曼光谱信号,还可以有效地淬灭荧光分子的荧光背低,为分析检测提供了一个良好的平台。我们把这种拉曼增强效应称为石墨烯增强拉曼散射效应(GERS)。研究发现,单层石墨烯增强因子最大,可达17倍,随着层数的增多,增强因子逐渐降低。图揭示了单层石墨烯、金属银和罗丹明的协同增强SERS的稳定性。图5d为单层石墨烯在Ag基底上经过连续激光辐照(每次间隔8min)后的拉曼光谱图。

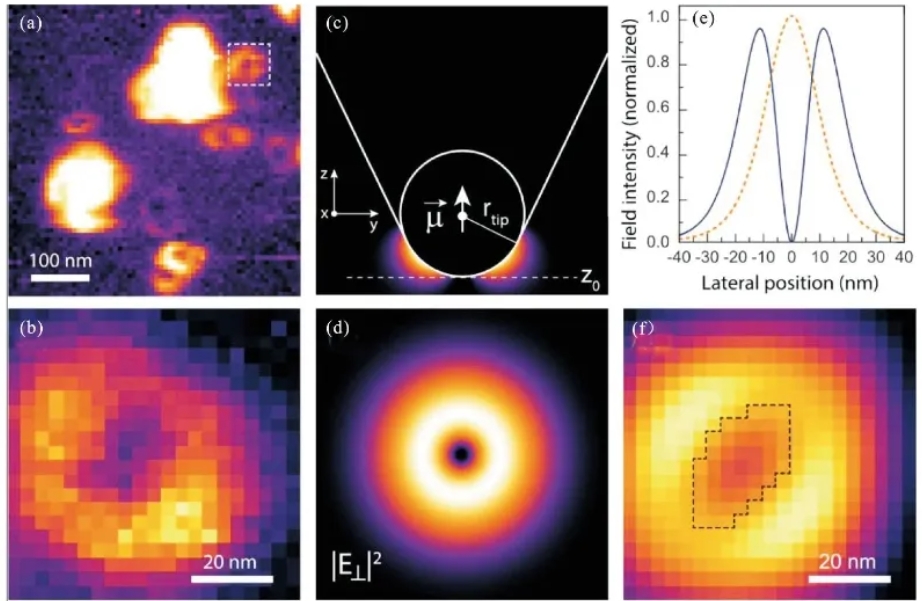

此外,针尖增强拉曼散射(TERS)的发展把SERS和原子力显微镜(AFM)的分析结合了起来。目标是真正实现拉曼分析的纳米尺寸空间分辨率。通过将AFM的针尖包覆活性金属或金属纳米粒子使其具有SERS活性,SERS增强效应将可能只发生在针尖附近很小的范围内,一般针尖都小于100nm,从而使其空间分辨率也小于100nm。目前TERS测量石墨烯已经获得了成功 ,但是不是所有样品都能得到很好的结果。这是由于TERS所取样品的分子数目相应地减少了几个数量级,虽然SERS的拉曼强度有所增强,但并不是所有样品最终的TERS强度能超过常规的拉曼信号。

工业和信息化部关于公布第六批产业技术基础公共服务平台名单的通知

工业和信息化部关于公布第六批产业技术基础公共服务平台名单的通知

1月21日,湖北省石墨烯产业技术创新中心揭牌仪式暨“金桥面对面”石墨烯产业链交流活动在江岸区创业中心大楼成功举办,标志着江岸区与武汉理工大学携手共建的湖北省石墨烯产业技术创新中心正式投入运营,成为江岸区创新发展“彼岸计划”的璀璨开篇。

1月21日,湖北省石墨烯产业技术创新中心揭牌仪式暨“金桥面对面”石墨烯产业链交流活动在江岸区创业中心大楼成功举办,标志着江岸区与武汉理工大学携手共建的湖北省石墨烯产业技术创新中心正式投入运营,成为江岸区创新发展“彼岸计划”的璀璨开篇。